高気密高断熱住宅において初夏から秋口までの間にエアコンで全館冷房を行う際に「再熱除湿方式」を用いた空調管理は必須になります。

今回は一条工務店さんで採用される方が多い長府製のRayエアコンについての警鐘です。

この問題については全館冷房(除湿)に関わるものだけではありません。

将来的にエアコンが故障し交換するなどの際にも問題になってくる事柄が多く出来ればみなさんに読んでいただきたいなと思います。

しかし私自身にエアコンなどに対する深い知識が無いために細かい記載内容に関して間違いなどがある可能性もあります。

設計中の方に関しましては担当営業さんや設計士さんによく確認をされますようにお願い致します。

タップで飛べるもくじ

全館冷房の本質

冷やすのではなく除湿する

夏になるとよく話題に上がるのが

- 24時間全館冷房!

- エアコンはこまめに消さないほうが良い!

- 電気代もこんなに安くなりました!

という話題ですよね。

高気密高断熱を謳った住宅は日射制御などを含めた窓の性能がある程度しっかりしていれば家の中の温度変化を最小限に留めることが出来るでしょう。

ここで問題になるのが「全館冷房」をしたという人の中でどれだけしっかりとエアコンを稼働出来ているのか?という事です。

「全館冷房」とは家の中を冷やす事が目的ではありません。

- 室内に流入してくる夏季の湿気を大量に含んだ外気

- 屋内で絶えず発生する湿気

これらを適切に除湿し体感温度を下げるという事が目的だと言っても良いでしょう。

間違いだらけの全館冷房

そんな訳で色々な方のエアコンの使い方を拝見していると恐らくその本質である「除湿」が出来ていないと思われる事例が多いです。

通常の冷房機能を使った際には多くの場合

- 冷房性能と家の断熱性能が高いために室温だけが下がる

- エアコンが設定温度を感知してコンプレッサーを止める

- 除湿がされずに湿気った空気が送風される

- 室温が下がったまま湿度が上がる

- 余計に不快になる

という悪循環に陥るのです。

しかし本当の快適さを知らない人は「室温・湿度」を見なければならないのに「室温」だけを見て快適だと思い込んでしまうわけですね。

高温・高湿の外に比べれば室内は低温なので快適ではあるんですがちょっと違うなと。

場合によっては相対湿度は外より室内のほうが高い可能性もあるんです。

もちろん電気代も掛からないでしょうしそれで電気代が安くなった!と喜んでしまうのですよね。

それは全くの勘違いです。

分かっても対処できない湿度上昇

先ほど紹介しました冷房機能を使いコンプレッサーが止まることで湿度が上がってしまう状態。

これをサーモオフと言うのですがもちろん不快と感じる方もいらっしゃることでしょう。

そこでみなさんが取る行動が「ドライ運転」にするという事だと思います。

その際に一般的なエアコンがどんな風に動くかというと

- 除湿の為にコンプレッサーが稼働する

- 室温がどんどん下がる

- 部屋が冷えすぎて不快になる

- 部屋が冷える=相対湿度も上がる

- 寒くて部屋にいられない

- エアコンを止める

- 部屋が暑くなる

という悪循環が生まれるわけですね。

あれ?

なんか見おぼえがある悪循環ではないですか?

そうなんです。

現在販売されているエアコンの多くのドライ機能というのは冷房の弱運転を使った除湿機能なのでやってることは冷房と同じなんです。

現在のエアコンは性能が良くなった反面で省エネ性能を求めたことからドライ機能に関わる方式が変わってきているようです。

これを改善してくれるのが「再熱除湿方式」のドライ運転です。

全館冷房には再熱除湿が必要

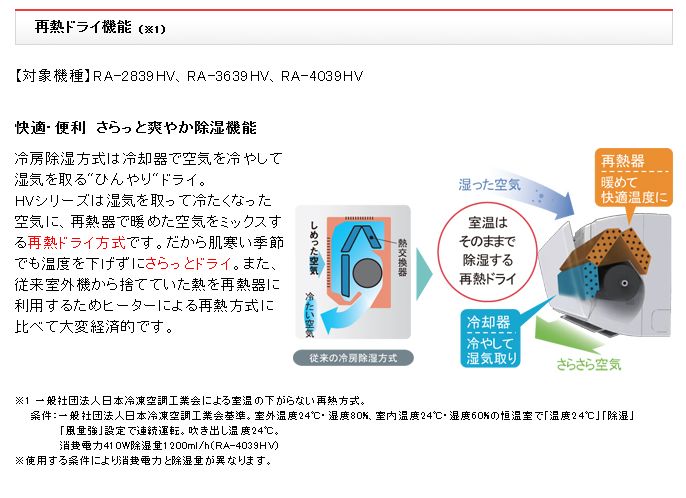

再熱除湿方式とは?

再熱除湿方式のドライ運転というのは簡単に言うと

除湿した空気を冷えたままでなく設定温度まで暖めてから送風する

というドライ方式になります。

冷えた空気を再度暖めることから電気料金は若干上がります。

しかし確実に除湿をしてくれる上に部屋が冷えすぎることもありません。

関連 【一条工務店】エアコンは冷房・ドライと温度設定で消費電力がどれだけ変わるのか?

再熱除湿方式を採用しているメーカーは?

この再熱除湿方式を用いたドライ運転を採用しているエアコンメーカーは現在かなり限られているのが現状です。

- 日立

- 三菱電機

- 富士通

エアコン業界でトップシェアを誇るダイキンやパナソニックなどのエアコンに再熱除湿機能が無いことからもその選択肢がかなり限られてきている現状が見えます。

長府製作所のRayエアコンは再熱除湿を採用して「いた」

その中にあって一般的なエアコンでは無いものの一条工務店さんが採用している長府製作所の床暖房システムに付属している「Rayエアコン」は再熱除湿方式を採用している貴重なエアコンだったのです。

我が家においてもそのRayエアコンを用いることで5月~10月頃までの6ヶ月という長い期間において全館冷房(除湿)を実現できました。

Rayエアコン1台で28坪の平屋を空調管理出来たのです。

関連 【24時間冷房実践編】一条工務店の平屋をエアコン1台で全館冷房する為に歩んだ設定の道・手順の紹介

Rayエアコンから再熱除湿機能が消えた日

その一報は唐突にやってきました。

https://ameblo.jp/auckland5go/entry-12350034620.html

Rayエアコンから再熱除湿機能が無くなるかもしれない。

フエッピーさんのこの記事には本当に驚きました。

すぐさま担当営業さんに確認を取ったところ社内資料の記載内容に間違いはありませんでした。

恐らく再熱除湿機能が無くなるだろうと思われました。

そして調べてみると2018年3月中旬の上棟分から再熱除湿機能がない新型のRayエアコンに変わっているようです。

これは非常にまずいことです。

Rayエアコンの再熱除湿機能を前提とした間取り設計をされていた方々に対して何と声をかけたら良いものか分かりませんでした。

私なら予告なくRayエアコンの除湿方式が変わったことは断固として抗議したくなる案件です。

今回はこれらの教訓から

- これから設計をする一条施主がエアコンに対して対策するべきこと。

- Rayエアコンが壊れた時に必要になりそうな対策。

をまとめてみたいなと思います。

エアコンの基本構造

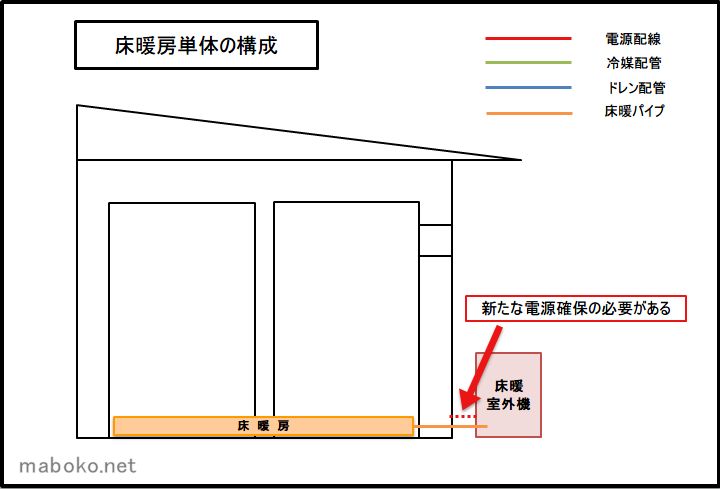

まずは私自身がよく考えたことが無かったRayエアコンとその他のエアコンの構成の違いを確認させて下さい。

私自身も知ってるようで余りしっかりと確認した事がなかった件でした。

これは今後のお話に大きく関わってきます。

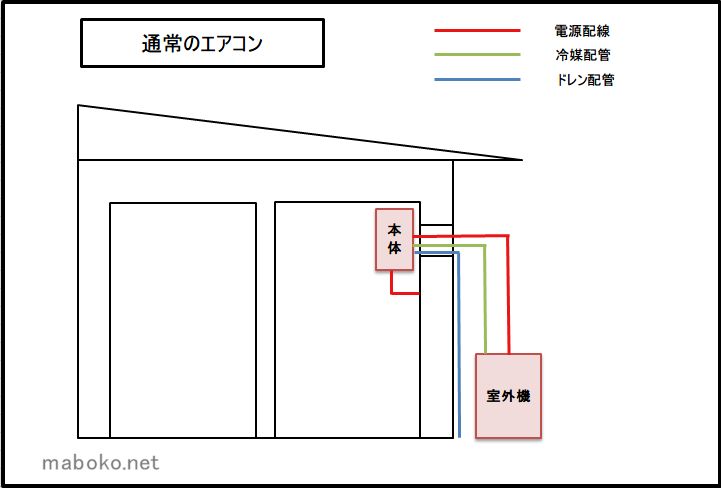

エアコンに関わる配管・配線関係

エアコンを設置する際に大きく分けて3種類の配管・配線施工が必要になります。

- 電源配線

- 冷媒配管

- ドレン配管

今回の説明に関係がありそうなポイントとなるものを挙げてみました。

本体・室外機との関係

一般的なエアコン

一般的なエアコンはこのような構成になっているのかなと思います。

エアコン本体から電源を確保し室外機を稼働させていますよね。

この方式は皆さんがよく知る構成かなと思います。

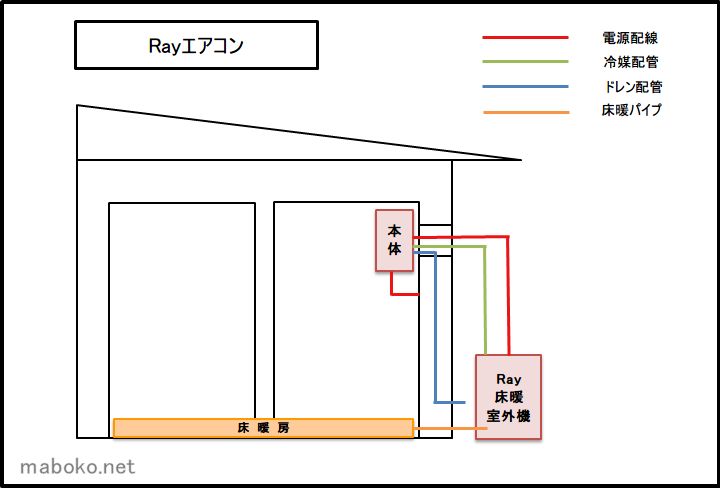

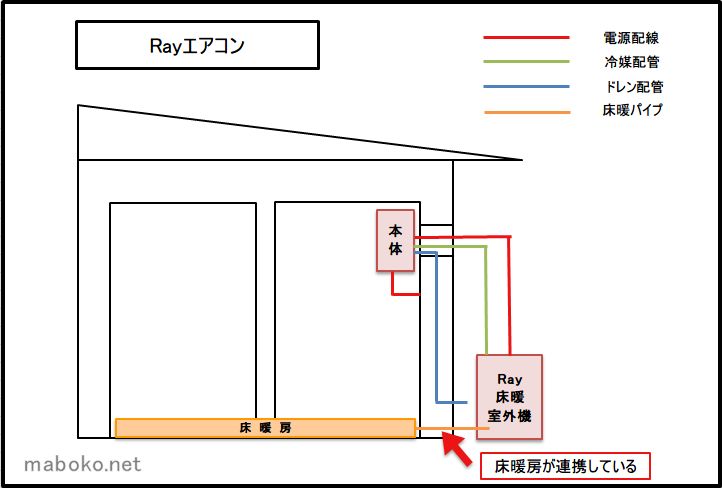

Rayエアコン

Rayエアコンの場合も本体と室外機の構成は一般的なエアコンと同じです。

しかし一般的なエアコンと違うのはRayエアコンが床暖房システムと連動している点にあります。

ドレン配管は先行配管をしていない場合でも壁内に配管されるのかどうか分からなかったのでこのような表記をしていますが大きな意味はありません。

床暖房との連携がポイント

Rayエアコンの特徴に床暖房システムと連携している点が挙げられると思います。

つまりRayエアコンから確保した電源で室外機を稼働させると共に、それによって床暖房の循環液を回す作業を行うわけですね。

関連 一条工務店:床暖房の不凍液や水道水の交換方法とメンテナンス費用は?

ちなみにRayエアコンの室外機は循環液を回すのが役割であって循環液を暖めるのはヘッダーボックス内の電源の役割なのかな?と思います。

関連 【間取り設計失敗例】床暖房が配置されてしまった階段下収納。床暖HB前は一番暖かい空間になる事を忘れないようにしよう。

このようにRayエアコンは床暖房のシステムとも連携しているのがポイントです。

特にも注目したいのが床暖房を循環させる為の電源もRayエアコン本体から確保しているという点です。

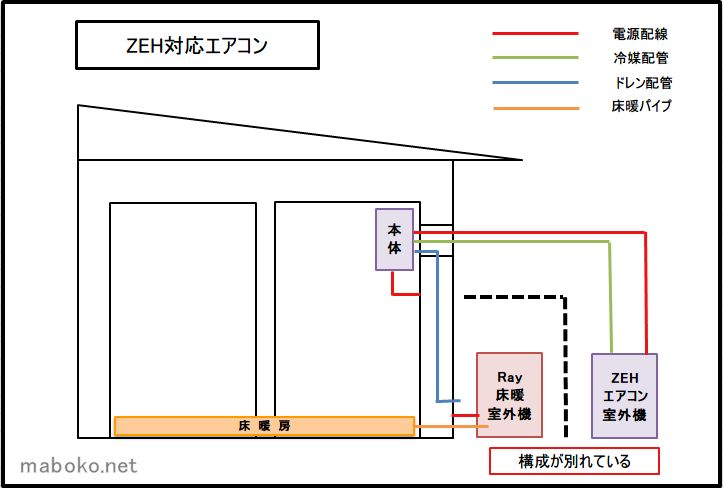

ZEHの場合はどうなる?

ここで確認しておきたいのがZEH申請をされている方になります。

旧型のRayエアコンではその性能からZEH申請が出来ずに一条工務店さんではダイキン製のエアコンを設置されているようですね。

この場合の構成はこのようになっています。

この場合のポイントは

- ZEH用のエアコンは本体と室外機の単一構成で設置

- 床暖房システムは床暖房用の室外機を設置

という風に通常のRayエアコンを設置するのとは異なる構成になります。

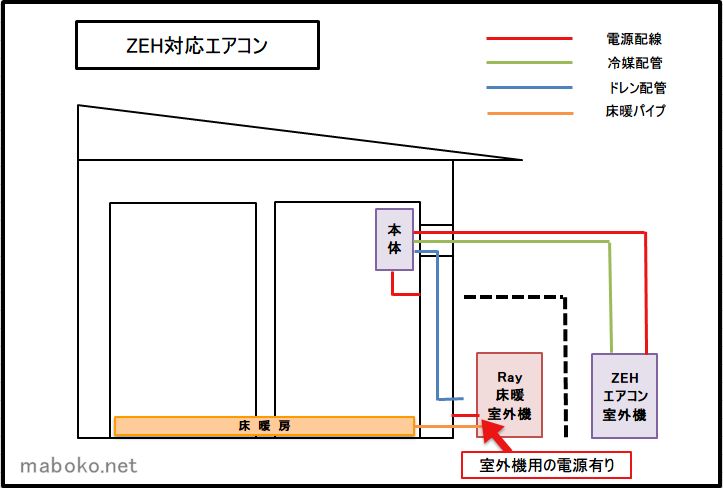

ここで気になるのが先程のRayエアコンの構成で注目していた電源の確保問題です。

床暖房単体の室外機の電源

Rayエアコンの構成ではRayエアコン本体から室外機の電源を確保していましたね。

一方でZEH申請をするような場合で床暖房用の室外機を単体で採用する場合は実はコッソリと200V電源が確保されています。

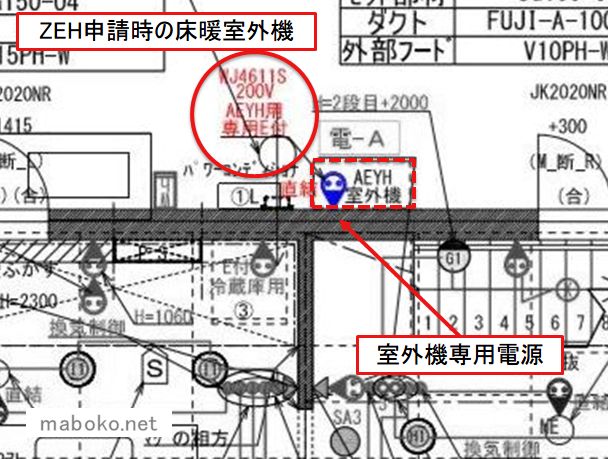

こちらが我が家の電気図面になります。

Rayエアコンから電源を確保していますのでもちろん電源マークはありませんよね。

強いて言えばRayエアコン本体の電源マークがそれに当たりますか。

対してこちらがZEH申請をされた方の床暖房用の室外機付近の電気図面になります。

このようにRayエアコンのシステムにはない専用200V電源が外壁に設置されているのが分かると思います。

電機ヒートポンプ式の床暖房システムの場合はHB(ヘッダーボックス)内に元栓を閉めるお願いなどがない場合にはRayエアコン(室内機)およびヘッダーボックス内のコンセントは抜かないようなマニュアルがあります。

これは夏季に自動循環を行う場合に室内機から電源を確保している為にこのような表記になっていると思われます。

Rayエアコンが故障したらどうする?

2018年3月中旬の上棟よりRayエアコンが新しくなりドライ運転から再熱除湿方式が無くなりました。

それにより私のように既に建築済みで旧型Rayエアコンの再熱除湿機能を使っている人はどのような事を想定しておかなければならないのでしょうか?

Rayエアコンの故障に関わって

保証期間は?

Rayエアコンの保証期間は5年間になっています。

故障内容にもよりますが保証期間内であればRayエアコン本体および室外機に関わらずほとんどの場合が無償で新しい物に交換になると思います。

その際に旧型のRayエアコンは取り付ける事が出来ません。

つまり2018年3月を過ぎた時点でRayエアコンが故障した場合で全交換になる場合には再熱除湿方式のドライ運転が出来ない機種に変更になってしまうという事です。

Rayエアコン本体と室外機は基本的にどちらかが故障してもセットで交換になると聞いています。

保証で交換出来るのは新型のRayエアコンのみ

一条工務店さんが5年保証で交換対応できるのは基本的に原状回復になるようです。

よってRayエアコンの本体や室外機の故障に伴う保証対応の場合は

- 新型のRayエアコンに交換

- 部品交換で修理

という事になりそうです。

再熱除湿方式のドライ運転がない機種になってしまう

そうなると困るのが今までRayエアコンの再熱除湿方式のドライ運転を使っていた人になります。

新しいRayエアコンの除湿方式が変わったことを知らないと今まで普通にドライ運転で快適な生活を送っていた人はその変化に驚くことでしょう。

まずはこの事実をしっかりと知ってほしいこと。

そしてエアコンの設置場所を増やせないのであればもう新しいRayエアコンは取り付けしないという選択肢なのかなと思うんです。

Rayエアコン以外の機種に変更をする際には保証対象外という扱いになる可能性がありますのでエアコンの設置費用などはすべて施主さんの持ち出しになる可能性が高いです。

Rayエアコン分の差額などの対応ができるかどうかは全くの未知数でありますし基本的には出来ないものと現状では考えておいたほうが良いのかもしれません。

このように再熱除湿付きのエアコンにする為には保証期間内に故障したとしてもお金がかかる可能性が高いです。

でもそれを差し引いても有り余る快適さが再熱除湿付きのエアコンにはあると断言したいです。

エアコンをまともに使える期間が本当に限られてしまって真夏前後の中間期は室内の状態管理がしきれないと思います。

Rayエアコンからの脱却に関わる障害

このようにRayエアコンが故障した際にRayエアコン以外のエアコンに移行するに場合は考えなければならないポイントがいくつかあります。

これらはそのままエアコンの交換にあたり障害として認識されるものになりそうです。

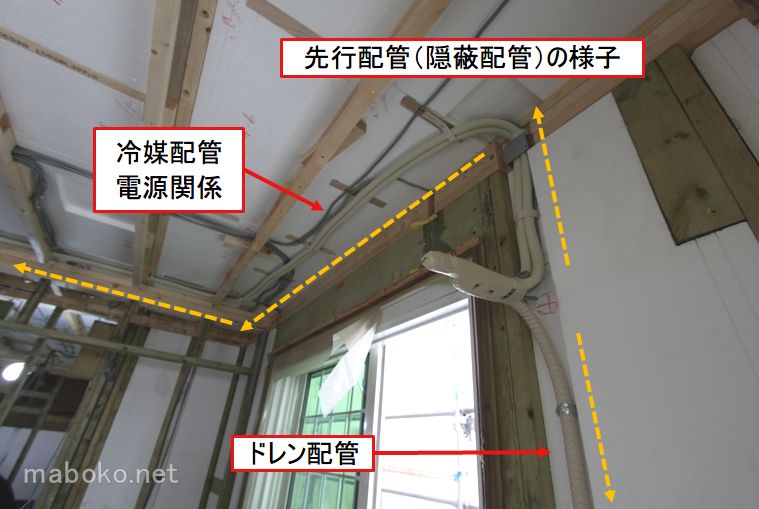

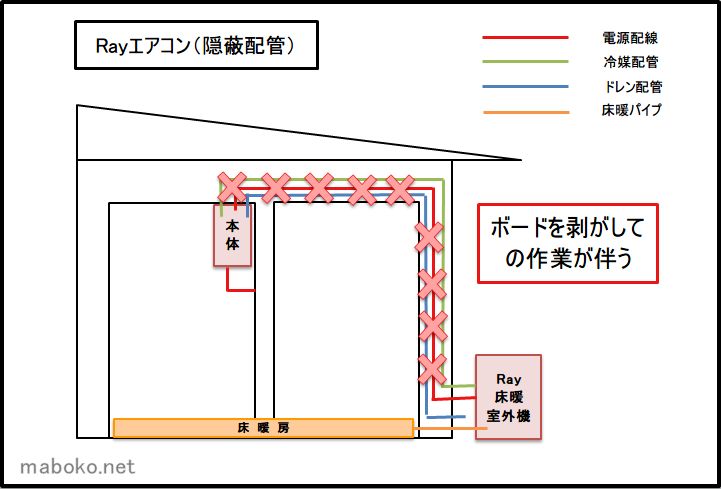

先行配管(隠蔽配管)の再利用

Rayエアコンを取り付ける際に室外機までのルートを先行配管にて壁の中に埋め込まれる方多いですよね。

私もその一人です。

この先行配管ですが内部には冷媒配管と電源配線が入っています。

この冷媒配管はエアコンメーカーや種類などにより再利用ができない場合があります。

もしも隠蔽配管のルートをそのまま使いたい場合はこのルートにあります天井を全て剥がして配管を引き直さなければいけません。

室外機の追加

Rayエアコンの時は床暖房用と兼用していた室外機をRayエアコン以外のエアコンに変更することにより通常のエアコンの室外機が追加される事になります。

- 新しいエアコンの室外機

- 床暖房用の室外機

その為に室外機を追加で置けるスペースを確保する必要が出てきます。

床暖房用室外機の電源確保

先程も紹介しました通りZEH対応の方は床暖房用の室外機を単体で動かすために200V電源が外壁に確保されていました。

一方でRayエアコン構成の方はRayエアコンから電源を確保していたのでこれを何とかして追加しなければいけません。

Rayエアコンを使わないということはこの電源確保の問題が大きくのしかかって来ることになります。

分電盤から野外へ新しい配線が必要になる

この床暖房用の室外機を動かすためには屋内にある分電盤から専用の200V電源を確保しなければいけません。

もちろん電気工事も必要になるわけですが一番の問題はその配線ルートの確保になります。

一般的に分電盤は外壁沿いに取り付けが出来ないと言われるので室内に取り付けられる方が多いのかなと思います。

外壁に近い壁に設置されていれば良いのですがもしかしたら洗面所やシューズクロークなどの奥まった場所への設置例が多いのかもしれませんね。

どのようなルートで野外までの配線ルートを確保するのかは家の事情により様々かと思います。

しかし家の中心近くにあればあるほどその難易度はかなり高くなりそうです。

新しいエアコンを設置する為の対処法

それでは先ほど紹介しました新しいエアコンを設置する際の障害への対処法を考えてみましょう。

先行配管(隠蔽配管)は設置しない

先行配管(隠蔽配管)は設置時にそのデメリットについては十分説明があった上で配管されているかと思います。

我が家の例で考えるとRayエアコンが故障したとしても新しいRayエアコンに交換するのであれば隠蔽配管の交換の必要は無いのかな?と考えていました。

少なくとも10年単位で配管が使えなくなる事はないと考えておりました。

しかしいざという時にはリフォームといいますか壁を剥がしての作業もあり得るのかなとは思っていました。

しかし今のRayエアコンが故障などした際に新しいRayエアコンに移行できないとなるとちょっと困る話になりそうです。

想定していたよりももっと早くリフォームのタイミングが来そうです。

こう考えると自分でやっておいて何ですけどやはり出来るだけ先行配管は施工しない方が無難ですね。

もしも間取りの上でどうしても先行配管が必要な場合はその配管ルートは1部屋に収めていたほうが良さそうだなと思いました。

また隠蔽配管を流用出来たとしても新しいエアコンの室外機までの電源確保の問題もあります。

やはり先行配管の再施工の問題は大きくのしかかってくるのかなと思います。

室外機の追加スペース

新たに室外機を追加することによりその設置スペースが問題になる可能性もありますよね。

設置スペースの問題がある場合は室外機を2段に重ねる台などで対応するのが良いのかなと思います。

もともとRayエアコンの室外機のスペースはあったと思いますのでそのスペースを使えばよいのかなと思います。

ただし床暖房用の室外機の上には循環液を補充する場所がありますので作業が可能なスペースを確保できる台が必要になるかなと思います。

また台を壁面に固定する必要も出てくると思うので壁の構造体をうまく狙う必要もあるのかなと思います。

床暖房用室外機の電源確保

ここが一番の問題になりますね。

先ほども紹介しましたが分電盤の配置は各家庭によって異なると思います。

どのようなルートを通して野外まで配線を運ぶのかは状況によって異なると思いますので工事課の方との相談になるでしょうか。

一般的には分電盤の設置場所が

- 1階の場合は床下に配線を落として外部へ?

- 2階の場合は屋根裏に配線を出してから外部へ?

という風になるのかな?と思いますがこれこそ間取りによって大きく変わりそうです。

これに関しては我が家において思いがけず役に立った物があります。

それは蓄電池用にあけておいたスリーブ配管です!

まさかの蓄電池用配管がエアコンに使えそう

我が家では将来的な蓄電池の採用に備えて分電盤から野外への配線ルートを確保するためにエアコンのスリーブ配管を施工しておりました。

我が家の場合は分電盤からこのスリーブ配管を使って簡単に野外に電源を確保出来そうです。

私の蓄電池の採用に備えて書いている記事はありがたい事に多くの方に読んで頂いているようです。

蓄電池採用に向けてこのような配管ルートや空配管などを準備なさっていた方はそれを使って野外に200V電源を出せそうです。

一度野外に出してしまえばあとは水切りの下などを使って配線を引き回すことが出来るでしょう。

今回のRayエアコンから別のエアコンに移行するに当たりこの電源の確保問題が一番大きなハードルになるのではないかと思います。

設計中の方においては蓄電池への対応を含めてこのような対策を講じておくことをお勧めしたいなと思います。

これから設計する人がとるべき対策

もしも一条工務店さんで現在設計をしている、これから設計をするという人でこの記事を読んで下さっていましたら是非ともこれだけはやって欲しいという内容をまとめてみます。

なおこの記事を書いている時点で申込を停止している「さらぽか」を採用されている方はその機能を使って家中を快適に制御できるのではないかと思います。

これは再熱除湿機能のエアコンを使って快適な生活を送る為に必要な対策としてご覧ください。

Rayエアコンは撤去し再熱除湿付きエアコンへ切り替えを

再熱除湿機能のないRayエアコンには全館冷房のメイン機種としては全く用がありません。

以前は差額返金がなかったRayエアコンの取り外しは現在は差額返金があると聞いています。

これを使ってエアコンは「再熱除湿方式」のドライ運転を採用したエアコンを取り付けて下さい。

一条工務店さんのオプションは再熱除湿機能がついたものを選んで下さい

現在一条工務店さんでオプションとして採用できるエアコンは

- ダイキン製

- 三菱電機製

になっていると思います。

三菱電機製品には再熱除湿機能の付いた機種もありますが一条工務店さんの取扱の中にはありません。

まだ未確定の情報ですが新たに再熱除湿機能が付いているエアコンがラインナップに加わる可能性があるということです。

採用時期がまだハッキリ分からないのですがオプション採用出来るようになった場合には

- 再熱除湿対応機種

のエアコンを選んで下さい。

個人的におすすめしませんが一条工務店さんでオプション採用が可能であれば先行配管(隠蔽配管)も可能かなと思います。

またオプション採用が間に合わない場合にはRayエアコンは本体を取り外して床暖房専用機として採用。

メインのエアコンはスリーブ配管を開けるなどして再熱除湿機能のついたエアコンを設置して下さい。

ZEH対応の場合のエアコン選択

ZEH申請を行うメリットは年々減ってきているように思います。

現状で一条工務店さんでZEH対応をする場合にはダイキン製のエアコン1択になっているようですね。

私は詳しくないのですがZEH申請をした方にお聞きすると申請の際に対応設備を有していれば良い訳ではないんですね。

より良い設備を取り付けていたほうが申請に通りやすいという事からダイキン製のエアコンが採用されているんでしょうか。

ダイキン製のエアコンに装備されているサーモオフをせずに除湿を続けられるという「プレミアム冷房」では家全体を除湿出来るだけの能力がないという検証結果を拝見しています。

FC一条さんではZEH対応の為に日立製のエアコンを取り付けられる場所もあるようですね。

日立製のエアコンの上位機種には再熱除湿機能がある機種が多いのでこれは羨ましいです。

2017年のZEH補助金の減額から見ても今後も補助金は下がっていくのでしょうか?

正直ダイキン製のエアコンを取り付ける利点をあまり見いだせないなという個人的な考えです。

いくら補助金の差額で数十万円の利益があっても後で変更の際に多大な手間と費用が掛かるのであれば本末転倒かなと思います。

現在はZEH申請の際にはエアコンの変更が可能になっているようです。三菱製の再熱除湿エアコンに変更出来たという事例が多数寄せられております。

Rayエアコンとは別にメインのエアコンを設置する

これも一つの考え方かなと思います。

- Rayエアコンは冬季・夏季のサブ暖房用としてそのまま設置をしておく。

- 夏季の全館冷房用に再熱除湿機能がついたエアコンを別途設置する

この方式のデメリットは設置費用が余計に掛かるということでしょうか。

しかし夏季においてメインのエアコンが故障した際にその威力を発揮するのかなと思います。

夏季の猛暑の際にエアコン故障が発生した際に修理を依頼しても時期が時期だけにすぐに修理が出来るとは限らないはずです。

そんな際にもう1台のエアコンで急場を凌げるというのは想像以上のメリットがあるのではないかと思います。

POINT

我が家もRayエアコンの他にLDKに隣接した主寝室のエアコンを緊急時のサブエアコンとして稼働できるように設計しました。

ただし限られたスペースにエアコン室内機を2台設置することになりますのでそこは考えどころですね。

既にRayエアコンが設置されている人の場合

Rayエアコンで今までにドライ運転を使っていた人と冷房運転のみで過ごしていた人とでは対応が変わりそうですね。

冷房運転のみで満足出来ていた人

今まで冷房運転のみでその暮らしに満足が出来ている人もいらっしゃるでしょう。

恐らく本当の快適さを知らずに暮らしているのだろうと思います。

しかし暮らし方は人それぞれ。

再熱除湿方式のドライ運転を使った更にもう一歩快適な暮らしを求めないのであれば保証期間内であれば新しいRayエアコンに交換して貰えば良いと思います。

ただし気を付けて欲しい事が冷房運転で過ごせているつもりだけど

- ちょっと冷房で寒いときだけドライ運転なの。

- 湿気が多いと感じるときだけちょっとドライ運転なの。

- 室内干しで急ぐ時はドライ運転なの。

という実はちょっとだけドライ運転を使ってる冷房派のあなた。

そのちょっとのドライ運転もほぼ意味を成さなくなる可能性があります。

それを納得の上で新型のRayエアコンに交換なさって下さい。

交換後に一条工務店さんにクレームを出してもドライ運転の方式が変わるわけではありません。

再熱除湿方式のドライ運転を使っていた方

故障した際は新しいRayエアコンでの全館冷房は諦めましょう。

新しい再熱除湿機能付きのエアコンを設置する準備を進めたほうが良いです。

先行配管の場合はそれをどうするのか?

先行配管を使えるかどうかは新しく取り付けたいエアコンにより変わるかなと思います。

それと同時に室外機を旧Rayエアコン室外機と同じ場所に取り付けるのならば

- 室外機の設置スペース

- 室外機までの電源の確保

を考えた上でもしかしたら先行配管を施工し直すリフォームが必要になるかもしれませんね。

室外機の場所を新たに確保する

先行配管をリフォームするつもりがないのであれば現在のエアコンの設置場所などからアクセス出来る場所に新たに室外機を設置したほうが早いかも知れません。

その際には室外機の置き場所を確保すると同時にエアコンのスリーブ配管を新たに外壁に開ける必要がありますね。

新たにスリーブ配管を開ける工事は一般の業者さんでは出来ません。

やった場合にはその工事に関わって発生したと思われる他の場所の不具合を含めて保証対象外になる可能性があります。

この工事に関しては一条工務店さんにお願いしたほうが良さそうです。

ちなみにスリーブ配管工事からエアコン設置まで含めて参考までに3~5万ほどの予算を考えておきたいです。

※穴あけ施工後のハイドロテクトタイル加工なども含む。

床暖房用室外機への200V電源確保

Rayエアコン本体を取り外しますので床暖房用に設置する室外機への電源を確保しなければいけません。

分電盤から野外への配線ルートの確保などと共に一条工務店さんに相談が必要かなと思います。

Rayエアコンとは別にもう1台エアコン設置

問題解決にはなっていませんが故障時で保証期間内の場合は新しいRayエアコンに交換してもらう。

そして新たに再熱除湿付きのエアコンをもう1台設置する事もありかもしれませんね。

その場合にも必要な作業も難易度もはあまり代わらないのかなと思います。

- 新しいエアコンの設置場所の確保

- 新しいエアコンの専用電源の確保

- スリーブ配管の穴を開けるリフォーム

ここでもエアコン用の電源の確保が問題になってくるんですね。

もともとメインエアコンの他にもう1台を設置できるようにスリーブ配管や専用電源を確保している人はすごく簡単に追加ができそうです。

しかしそこまでの対策を取られていた方は決して多くないでしょう。

設置場所の余裕がありサブエアコンが無い状況ならこの方法も有りかもしれませんね。

個人的にはサブエアコンがない状態で追加スペースなどがあるのであればこの方法を第一選択にしたいなと思います。

まとめ

Rayエアコンから再熱除湿方式のドライ運転機能が無くなるという降って湧いたようなお話から始まったこの記事ですが皆さんどう感じられましたか?

再熱除湿?

なにそれ美味しいの?

などという感じの方はそもそもここまで記事を読まれていないかもしれませんね。

今回調べる中で感じることは

- 現在設計中の方は早急にRayエアコンをメインにした計画を中止してほしい

- もしくは再熱除湿機能を持ったメインエアコンを別に設置するべき

という点です。

そして今現在で再熱除湿機能のついたRayエアコンを設置していている方が将来ぶち当たるであろう障害。

- 先行配管の再利用

- 床暖房用室外機への電源確保の問題

この問題の大きさです。

特にも床暖房用室外機への電源確保は本当に大変な作業ですよ。

私は蓄電池用のスリーブ配管があったのでラッキー!で済みそうですが通常は大変な作業になるのではないかと思います。

この話題から高気密高断熱住宅においてエアコンの種類がどれだけ大事なのか?

そんな事を知るきっかけになって欲しいなと思います。

私もまぼこさんと同じ郡山市に一条工務店で建築予定で最近打ち合わせが終了した者です。我が家はZEH申請の為RAYエアコン取りやめです。以前のまぼこさんの再熱除湿方式に関する記事を拝見した為、打ち合わせ時にダイキンのエアコンじゃなく三菱の再熱除湿機能付きのエアコンにしたい旨を伝えたら、すんなりとZEH対応で再熱除湿機能付きの三菱のエアコン(JXVシリーズ)にしてもらえました。

いつも専門的な記事を書いていて、打ち合わせをする上でもとても参考にさせて頂きました。ブログを書く上での情報の一つとして使っていただけたらと思いコメントさせて頂きました。これからもブログ楽しみにしています。

Dr.k様

.

コメントありがとうございます。

ZEH申請でダイキン製から変更が可能だったんですね!

実は変更できる方もいれば断られたような方も居たりして正確な所が分からないのが現状でした。

なにせZEH対応という方が周りにはそこまで居なくてですね。

ありがとうございます。

.

あとは通常のオプション採用できるエアコンに再熱除湿機能がついたものがしっかりと追加されれば良いんですけどね。

資料を手に入れるのは建築済みの施主にはとてもハードルが高いんです。

.

同じ市内で建築されたんですね!

少しでも家造りのお役に立てたのであれば嬉しい限りです。

ブログ書いてた甲斐があります。

.

これからも飽きずに記事を読んで頂けるようにがんばります。

初めまして。

一条工務店で家を建てる予定の茨城県在住のMaYです。

Rayエアコンの再熱除湿機能が無くなる情報を最近知り少し困惑しています。

私も2階に設置するエアコンについてはDr.Kさんのコメントと同じ再熱除湿機能がある三菱のエアコンを採用予定です。

1階にはメインのRayエアコンがあるため小さめのサイズを検討していましたが、Rayに再熱除湿が無ければサイズをもう一度考え直す必要がありそうです。

このブログはとても参考にしています。貴重な情報をありがとうございます。

MaY様

.

コメントありがとうございます。

.

しっかりと再熱除湿機能のエアコンで対策をされてたようで何よりでございます。

しかしRayエアコンの突然の仕様変更には本当に困りましたね。

.

お師匠のフエッピーさんに言わせると小型エアコンで十分だと言いますが実際にはどうなんでしょう。

正直言うと私には計算とか難しくて分からないんですよねw

.

参考にして頂けるという声を聞けることが何より嬉しいことです。

今後も良い記事が書けるようにがんばります!

初めまして、2016年からi-smartに住んでいるちょびと申します。

自分ではブログを書いていませんが、まぼこさんを始め、たくさんの方の記事を参考にさせてもらっています。

我が家は設計時にエアコンの除湿機能の大切さについて知らず、2階の居室に三菱霧ヶ峰のGEシリーズを取りつけました。梅雨時や秋の長雨の際にどうなったか、まぼこさんには想像していただけるかと思います。あの不快さが嫌で、先日2台を再熱除湿付きのZシリーズに付け替えました。

今年からは、夏は1階リビングのRayエアコンと2階の新しい霧ヶ峰一台を常時運転させて快適に過ごせると楽しみにしていました。が、今回Rayエアコンから再熱除湿機能がなくなると聞いてショックを受けています。幸い我が家1階居室に先行スリーブを付けてあり、いざとなったらそちらに新しくエアコンを付ければいいのですが、現在Rayエアコンがある位置の方が効率よく湿度温度の調節ができるような気がします。これまた運よく分電盤が外壁に面していて、Ray以外のエアコンに付け替えることも可能ですけれど、室外機が増えてしまうのが悩みどころですね。

梅雨になったら2階の新しいエアコンをさらっと除湿冷房で運転し、1階のRayエアコンを冷房設定にしてどうなるか実験してみようかと考えています。

ともあれ、いずれは直面するであろう問題に対して対策を提示していただけるのは本当にありがたいです。Rayエアコンを交換する際にはぜひ参考にさせていただきます。

三菱の再熱除湿に変更できた記事のリンク先を教えていただきたいです。

匿名様

.

コメント頂きましてありがとうございます。

ちょび様への返信になっていますがもしかしたら私への質問なのかな?と思い勝手にお返事させて頂きます。

.

Rayエアコンを三菱の再熱除湿に変更できた記事を知りたいというコメントかなと思いお返事させて頂きますね。

.

この記事を書いてから多くの反響を頂きましてこのコメントに頂く以外にも沢山の事例報告を頂いております。

・

実際にエアコンを変更された例を記事に書いていらしゃるのはフエッピーさんでしょうか。

https://ameblo.jp/auckland5go/entry-12336716488.html

.

こちらは日立製のエアコンに交換された例ですがどうでしょうか?

.

一条工務店さんで常時オプション採用出来るエアコンの三菱機種に再熱除湿機能の物が入るような噂も利いては居ますが実際の資料を目にしていないので確証を持てない段階です。

これでご質問の答えになっていますでしょうか?

質問先を間違えて失礼しました。

リンク先を教えてありがとうございます。

こちらで確認したところ、仕様ノートにはまだ入っていませんが、オプションで三菱製の再熱除湿機能付きのJXVシリーズを選択できます。

具体的な金額は6畳87000、8畳96000、10畳105000になります。

いろいろ検討した結果、RAYエアコンを残して別途一台をつけるようにしました。

(あんまり自信がないこともあるけど)

匿名様

.

情報を頂きましてありがとうございます!

具体的な金額まで教えて頂いたのは初めてです、ありがとうございます。

良く見るオプション一覧的な資料になって目に見える形で確認が出来ましたら正式に記事にて紹介させて頂きたいなと思います。

.

設置場所を確保できるのならばRayを生かして新たにエアコンを設置するのも一案だと思いますよ!

ちょび様

.

コメントありがとうございます。

.

最初に使用されたエアコンはさぞかし室温が冷えられた事と思います。夏になって私のもとに相談が来るエアコンを調べると必ず再熱除湿ではないエアコンであり、アドバイスにも限度がある状態なのが実状です。

.

私は旧宅で使用するエアコンを選定する中で再熱除湿というドライ方式の記事を偶然にも見つけてから家造りをしたのである意味ラッキーでした。

※当時は三菱の冷房とドライを切り替える方式なども無かったはずで自分としては再熱除湿方式の特許をもっている日立1択と考えていました。風量・湿度・室温を同時に設定できる特許だったかな?他の会社は2種までしか設定出来なかったはず。

.

ちょび様は色々と将来的にも色々と対策ができそうで羨ましい限りです。後日記事にする予定ですが我が家の場合は先行配管はあるわそもそもRayの設置場所の他にはエアコンを追加する場所が無かったりと散々な事になりそうです。

.

Rayから再熱除湿が無くなったと聞いて真っ先に考えたのが自分のRayが壊れた時にどうなるのか?という事でした。実際にRayは結構な型遅れであり再熱除湿方式が無くなる可能性は考えておくべきだったなぁという後悔もありました。

.

願わくば打ち合わせ段階に戻ってRayエアコンを取り外したいです。私の設計時にはZEH申請も始まったばかりでまだブログなどに記事を書く方も少なくRayエアコンを取り外すという選択肢が全く思い浮かばなかったんですよね。

.

この記事を出来るだけ沢山の一条ユーザーさんに読んで頂きたいです。

お返事ありがとうございました。

我が家1階リビングのRayエアコンは隠蔽配管なので、交換が必要な場合は1階居室にエアコンを付けるしか解決方法がなくなりますね。冷媒管が再利用できることを祈るばかりです。

2階居室のエアコンの一つも隠蔽配管で、一般の家電量販店の取り付け工事では対応できない部分があり、結局一条提携のエアコン業者さんにお願いすることになりました。仕事はとても丁寧で最終的には満足していますが、時間もお金も余分にかかりました。

2階居室の隠蔽配管は通常の配管でも全く問題ない場所です(しかも家の側面なので通りからは見えない)。設計士からは「見た目がすっきりするし、数千円でできるから隠蔽配管がお勧めですよ」と言われた記憶があります。設計士が必ずしも隠蔽配管のデメリットを教えてくれるわけではないという実例ですね。

ともあれ、隠蔽配管はできる限り避けた方がいいという意見には賛成です。同じメーカー同じ型のエアコン以外を付け替える場合は大変ですよ。

ちょび様

.

隠蔽配管のデメリットはしっかりと伝えて欲しいなと思いますよね。

あとはリフォームに関わる事。

.

例えば子供部屋を仕切る方法として3枚扉を使う派と後から壁を作る派に分かれるのかなと思います。もちろん双方にメリットデメリットがあるのですが、やはり将来的にリフォームの際に立ち会わなければならないというのは思ったよりも大変な事なのかなと思います。

.

常に家に誰かがいるのならばよいのですが共働きなどの場合には本当に難易度が上がりそうです。設計時にはまさまだ先の話しで数年に1回あるかないかの話しかなと蔑ろにされがちですがやはり冷静になって考えると大変な面も多いのかなと思います。

.

隠蔽配管のデメリットにこの記事で気づいてくれる方が増えると良いのですけどね。

細かすぎて気持ち悪くなりました

匿名様

.

コメントありがとうございます。

.

記事中の図などはクリックで大きくなりますし、匿名様はスマートフォンでご利用のようなのでピンチアウトで拡大も出来ますのでご利用下さい。

細かすぎてキモい

匿名様

.

キモいという割には最後のコメントまでして頂きましてありがとうございます。

まぼこ様

私は東京で設計打合せの最終段階の者です

有益な情報を多数公開して頂きありがとうございます

おかげさまでいい感じに設計を見直すことができました

特に全館冷房はぜひチャレンジしたいと思い、階段を登った廊下に再熱除湿機能付きの小型化エアコン(上記のJXVシリーズ6畳用)を設置することにしました

(設計士からなぜそんな所に小型エアコンを設置するの?と不思議がられました)

リビングのエアコンは(ZEHですが)当初から営業の方が再熱除湿の三菱(MSZ-JXV4018S)を提案してくれてました

エアコンを交換する場合の先行配管(隠蔽配管)の再利用(ZEHなので床暖房との連動に関する部分はわかりませんが)について営業の方に質問したところ、現状ではダイキン以外はほぼ共通なのでメーカーを変えても再利用可能で、ダイキンはダイキン製へなら先行配管の再利用に問題ないそうです

将来、室内機と室外機の接続の仕様がメーカーによって変わってしまう可能性は残ってますが…

ところでお師匠のフエッピー様は再熱除湿機能をなるべく使わない全館冷房(除湿)を実践されているようですが、まぼこ様でも再熱除湿なし(風量最弱の冷房)では中間期の全館除湿は室温が下がり過ぎて困難でしょうか?

nu様

.

コメントありがとうざいます。

とても嬉しいお言葉を頂きまして有り難いです。私自身まだまだ手探り状態ではありますが同じように全館冷房にトライしようと思う方に出来るだけ分かりやすくその仕組を説明出来るように今後もがんばります!

難しい計算はフエッピーさんにお任せしますw

.

全館冷房に関する知識を持っている設計さんや営業さんはまだまだ少ないようですよね。

そもそも再熱除湿のエアコンの必要性を感じている方が少なく間違った営業トークも多いことから簡単にでもマニュアルを作って欲しいとさえ思えます。

私やフエッピーさんの記事を見ていただいても良いんですけどね。

.

配管の兼用に関しては私もサラサラっと調べたらダイキン製だけが特殊なようですね。

しかしRayエアコンから再熱が無くなったばかり。これからエアコンが故障するまである程度の期間が掛かることが一般的かなと思うのでその際に使えない冷媒や新しいエアコン方式などが出てくるとも限らないですよね。なので私の監督さんもその時に確認してみないと分からないというお返事でしたし成る程と思うお返事でしたので記事上でも確定をさせないような書き方をしてみました。

.

さて我が家の中間期における再熱除湿の必要性ですが再熱除湿無しでは生活が破綻するレベルかなと感じています。

鈍感なら気づかずに済むんでしょうが絶対湿度を見ながらの管理をしていると特にも湿度管理がしきれません。

.

我が家の地域では寒暖差が多い5月頃から既にエアコンを稼働するかの判断に迷うポイントがあります。

これは私の地域に限らず同じなのかな?突然2~3日単位で30℃近くまで気温が上がることもありますしね。

.

現在は陽射しが普通にある状況ですと大まかに日中の外気温が24℃程を目安としてそれよりも上なら冷房運転・それよりも下なら23℃弱のドライ運転を目安にしています。特にも日差しのある昼間は良いのですが外気温が下がる夜間にサーモオフを起こし冷房運転のまま朝に起きてみると24~25℃あった室温が22~23℃近くまで落ち相対湿度も60%を超える事が多いです。

また最高気温が高くても雲が厚く陽射しがないような時も冷房運転では厳しいです。これはもう家の特性を捉えて都度対応するしか無いのだと思っています。

.

このような外気温が下がる時期にはエアコン除湿よりも衣類除湿乾燥機を使って除湿した方が良いことも多く、特にも寒暖差の激しい5月頃はエアコン稼働と除湿乾燥機の使用の判断に迷うことも多いです。フエッピーさんは一度エアコンをONにしたら完全にオフにしないとおっしゃってますが我が家の場合はまだまだ迷ってON/OFFを繰り返す事も多いです。

※もちろんその際はOFFの際にクリーン運転を2回ぐらい行ないます。

.

我が家のように室内干しを前提に考えると再熱除湿がない場合は室内の除湿は衣類除湿乾燥機に頼るしか無く、日中の室温上昇の際にはどのみちエアコンを稼働するしかなく細かいOn/OFFは必要になるのだなと感じます。

.

我が家は全館冷房に対しての準備が不足している中で再熱除湿運転を最大限に活用しながらの全館冷房に成功している例だと感じています。

しっかりと対策が出来た家であればあるほど冷房運転だけで対応が可能なのかなと思います。

しかし一番は住む人の体感が大きいとも感じます。

湿度や室温に関する感じ方により対応も変わりますからね。

.

お返事になっていますでしょうか?

足りない点がありましたらいつでもコメント下さいませ。

まぼこ様

・

早々にご丁寧な回答頂きありがとうございます

我が家でも室内干し前提で、窓は全く開けない方針です

一条の家は性能が高すぎるくらい良い建物なので、是非とも使いこなしたいと楽しみにしています

・

中間期は地域や間取り、感受性等で各家庭毎に対処法が異なるので難しいですね

再熱除湿運転は冷房と暖房を同時に使う様なものなので、できれば使いたくないと思っていました

ですが、まぼこ様のご意見のとおり住む人の体感(快適性)が重要なので固定観念にとらわれずに柔軟に対応したいと思います

・

ありがとうございました

nu様

.

再熱のドライ運転を使わない全館冷房は理想であり完成形なのだと思います。

全館冷房を初めて試す際にはその家に適した設定温度や運転方法などを試す中でエアコンの動き方が上手くいかず湿度過多になることもあるかと思います。

.

そんな時は無理をせずにドライ運転で環境をリセットすることも大事かなと思います。

.

ご家族の皆さまが快適と思える設定を見つけられるよう頑張ってみてください!

はじめまして。北海道で一条の家をこれから建築予定の者です。最近打ち合わせが始まり、ブログを参考にさせていただいています。

我が家は平屋の30坪程度になる予定なのですが、全館冷房にしたいと考えております。そこで質問なのですが、一条のオプションには再熱除湿機能がないということなので、家が建ってから後付けしたほうが良いということでしょうか?無知に加え、打ち合わせもまだ一度なため、今後設計士さんや営業さんにどのように全館冷房のことを伝えたら良いかわからず…悩んでいます。

しん様

.

コメント頂きましてありがとうございます!これから苦しくも楽しい打ち合わせですね、頑張ってください。

.

北海道ということなので標準でエアコンは設置されていないんですよね。再熱除湿機能がついたエアコンを設置する方法は2つ。

.

仰るように設計時にスリーブ配管を開けておいて家が建ってから家電量販店にお願いする方法。

もう一つは一条工務店さんにオプションで再熱除湿機能がついたエアコンを注文する方法です。

.

以前は一条工務店さんに再熱除湿機能がついたエアコンは取り扱いがありませんでした。今も公のオプション表には載っていないようですが三菱のJXV機種は取り扱いが出来るようです。同じ北海道の方でもアフターで一条さん経由で取り付けた方がいらっしゃいましたので確認されてみては?と思います。

.

北海道でもお住まいの地域により気候がかなり変わると思いますが、本州に比べ全館冷房を活用する期間や時間はすごく少ないのかな?と想像します。もちろん全館冷房を前提に間取り検討をされるのはとても良いことです。一方で冷房ではなく再熱ドライを使う期間が長かったりすると思いますので設計時には一考が必要かもしれませんね。

.

北海道では昔からエアコンを設置しない生活になれてる方が多いですが一条ハウスでは必須だと思います。

まずはエアコンを各部屋に設置できるようにスリーブ配管の手配。

また入居後にエアコンを設置した際に雪よけのために室外機などを外壁などの上部に設置した場合に備えての外壁沿いの補強。(架台を使うのも可?)

屋根形状から雪が落ちる方向を考えた室外機の設置案。

その上で再熱除湿つきのエアコンを設置したい旨を設計さんや営業さんに伝えられてはいかがでしょうか?

その上で全館冷房(除湿)にも対応できるような設置場所(吹き抜けや2階ホールなど)を検討されると良いと思います。

[…] 参考 再熱除湿が無くなったRayエアコンで全館冷房する為に一条工務店施主が取るべき対策まとめ | 一条工務店で建てたまぼこのきろく一条工務店で建てたまぼこのきろく […]