直営の一条工務店さんでは入居時に温湿度計を2個プレゼントしています。

またブロガーさんなどの間でも有名な温湿度計がありますよね。

床暖房を使っていることから外の寒さが分かりにくいという事で、室内と室外の温度と湿度を同時に計測し表示できる温湿度計も使われる方が多いと思います。

我が家では入居前から新居内の状態を管理するために温湿度計を何種類か準備していました。

温湿度計はどれも同じような数値を示すと思いがちですが、実はそれは間違いだったんです。

今回はこの温湿度計の誤差について紹介したいと思います。

湿度管理の重要性

一条工務店の家は「家は性能」のキャッチフレーズのもとに高気密高断熱住宅の最先端の性能を有していると思います。

網戸が標準でなかったりすることが変だよとよく言われますが、これは高高住宅の暮らし方の概念が今までの住宅と違うから当然なんですよね。

そもそもこの家の性能を堪能するには生活の仕方を変えなければならないわけです。

その為にまず行わなければならないのが「湿度管理」だと思います。

さらぽかのオプションを採用していない多くの一条ハウスにおいて熱交換に関してはロスガードシステムでおこなってくれますが湿度管理の機能に関してはそこまで期待出来るものではありません。

湿度に関しては管理と呼べるものではなく外気の湿度の影響をそのまま受けると言えるのかな。

加えて差圧感応式換気扇などの仕様から外気の絶対湿度の影響も受けますので、一番必要なのは温度によって変わる「相対湿度」ではなく空気中の水分量を表した「絶対湿度」を把握することです。

こんな事を考えている時にアメブロで丁度良いものを紹介してくださった方を真似っ子して手に入れた温湿度計を紹介しながらその誤差について書こうと思います。

湿度計の紹介

EMPEX Super EX Sensor 温湿度計

一条さんから入居時に2個プレゼントされる温湿度計です。

super ex sensorと呼ばれる高精度のセンサーを備えていて湿度の誤差はスペック上は±2%以内となっています。

温度と湿度がひと目で分かりやすいので我が家も旧宅からずっと愛用してました。なので無駄にゴロゴロいっぱい持っています。

CITIZEN THD501

言わずと知れた一条ブロガー御用達の温湿度計です。

これを持っていない一条ブロガーはモグリと呼ばれるとか呼ばれないとか。しかし一条トップブロガーさんで持っていない方が結構多かったのは意外でした。

この温湿度計の利点は何と言っても子機とワイヤレス通信で外の温度などまでひと目で把握できることですね。

一条ハウスは断熱性も遮音性も良いので外の気候が分かりにくいです。冬なのにうっかり半袖で外に出掛ける危険を回避することもできますね。

湿度の誤差はスペック上は±10%以内となっています。

AND AD-5686

こちらエー・アンド・デイさんで取り扱っています環境温湿度計です。

こちらは多機能なのですが採用のポイントは絶対湿度がひと目で分かることですね。

上の本体表示の一番上の11.4g/㎥と書いているものですね。こちらが1㎥に何グラムの水分量が含まれているかというものです。温度が変化してもこの数値は変わりません。

こちら大型の画面でとても見やすいですね。

湿度の誤差は一般的な使用範囲(30~69%)で±5%となっています。

(29%以下及び70%以上では±10%)

AND AD-5687 環境温湿度計 みはりん坊W

こちら先程の環境温湿度計の小型のタイプで持ち運びもできるタイプです。

我が家ではLDKを冷房するときに使うRAYエアコンの電源コードにクリップでぶら下げて夏場のエアコンの稼働条件となる温湿度を計測するために仕様します。

湿度の誤差は一般的な使用範囲(30~69%)で±5%となっています。

(29%以下及び70%以上では±10%)

また、夏場には外気の絶対湿度を計測するために雨の当たらない外にも設置する予定です。

春秋などは気温ではなくこの絶対湿度を見て窓を開けるかどうか決めます。

簡単に言うと外のほうが室内より絶対湿度が低い場合のみ窓を開けて良いと考えます。こうしないといくら外が涼しい気がしても水分を含んだ空気を室内に取り込む事により室内の湿度があがり余計に不快になります。

このような考え方が一条ハウスには必要であり、一歩暮らし方を間違うとその性能を活かしきれない事になるんですよね。

各温湿度計を並べてみる

これらの温湿度計を新居に入居前に揃えまして誤差を見てみました。

旧宅では条件が変わりすぎるので職場の机に並べておき、人の出入りしない深夜から朝まで置いた状態で朝一番に確認をしてみました。

すごーーく見難い写真で申し訳ないです。

室温に関しては16.7~16.9度でほぼ正確に計測できているようです。

しかし湿度に関してはかなりバラつきが大きいです。。。

湿度の差を見てみる

左から見てみるとこのようになっていますね。

45%/45%/52%/47%/53%

絶対湿度の測れる温湿度計の同じタイプの物はほぼ同じ数値が出ていますね。しかしやはり誤差が大きいように思います。

今回のこの測定に関しては一晩かけてほぼ室温などの変化のない状態で比較していますのでこのような結果になっています。

しかし実際の暮らしている部屋に置いてみると測定誤差の範囲はあるものの、一般的に一条さんから配布される温湿度計が一番低く計測結果が出そうです。

概ね+10%ぐらいで絶対湿度の測れる大きい温湿度計が高めに出るという感じに見受けられます。かなりバラつきが大きく感じます。

これには湿度変化に応じて測定に反映される早さも関係有るのかな?とか考えたりしましたが、素人なのでそこまではよくわからないんですよね。

この5機種を仕事中に並べて比較すること数日。

どうやら何となく小型の吊るせる温湿度計(みはりん坊W)が一番真ん中辺りの数値を取っていることが多く、これを基準として考えようかなと思いました。

みはりん坊Wを基準として

- 一条さんから貰った温湿度計には+5%

- 外気温も図れるブロガー御用達温湿度計にも+5%

- 大型の絶対湿度の測れる温湿度計から-5%

この位が私が使っている温湿度計の目安かなと思って使っています。

みはりん坊Wは安いですし基準ならそれを揃えればいいのにと思われるかもしれませんが、やはり表示の見やすさって大事です。

実際に次に温湿度計を買い足すならみはりん坊Wを追加すると思いますがフライングして何個か買っちゃいましたからね。

湿度は50%が理想?

冬になり乾燥が気になる時期になりますとよく言われるのは、理想的な湿度は50%というお話ですよね。

これなんですが室温がどのぐらいの時に50%なのかが分からないとさっぱり意味がない数字ですよね。

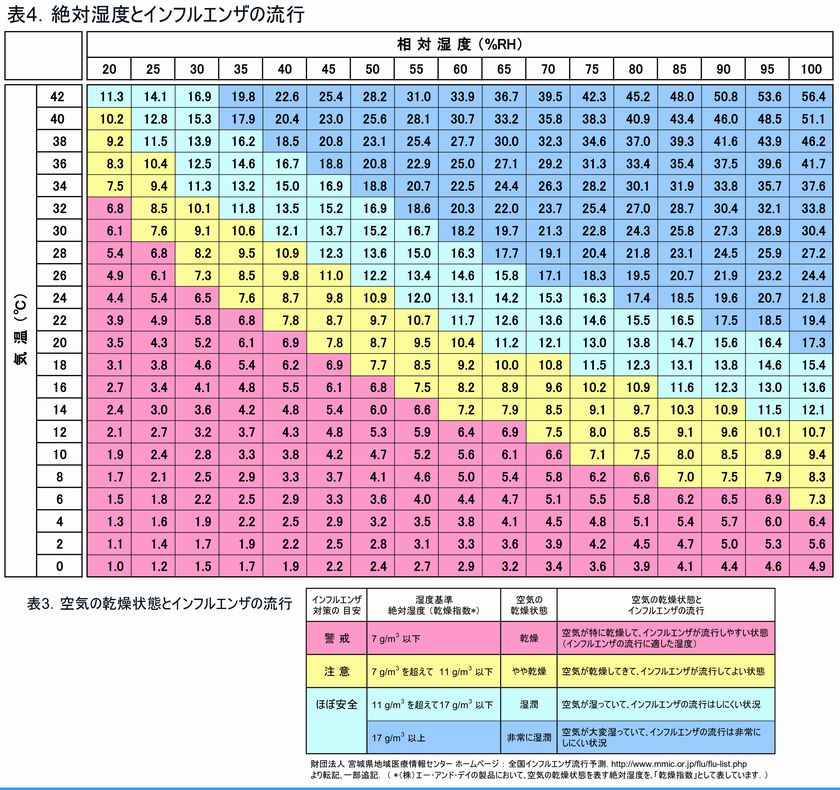

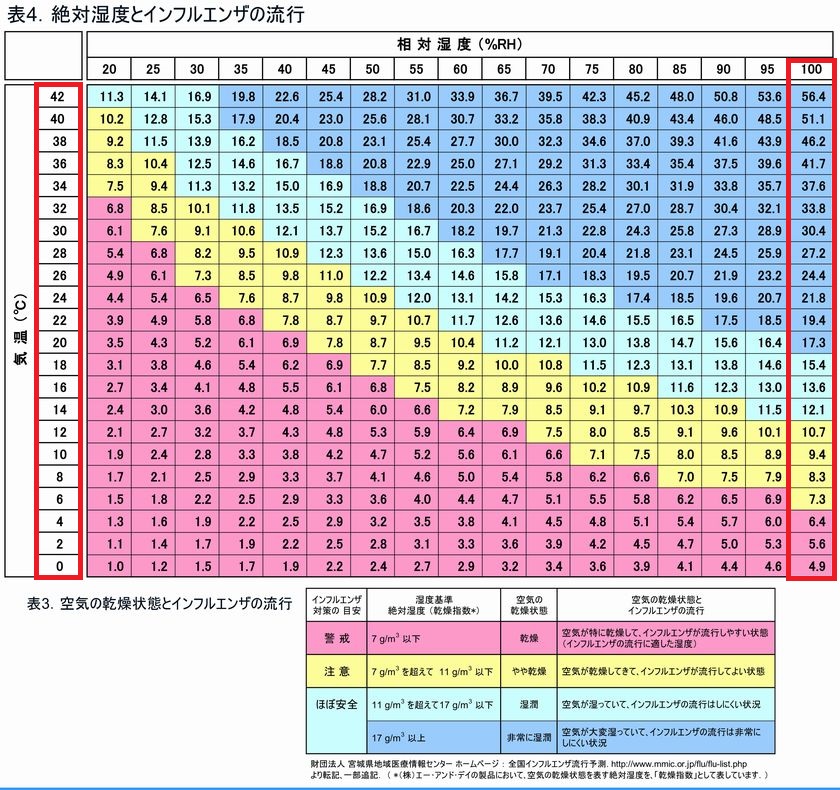

こちらは絶対湿度も計測できるAD-5686に付属してくるパンフレットに記載のある気温と相対湿度からみる絶対湿度量が一目できる表になります。

推測になりますがインフルエンザの流行がしにくいと言われるラインの11.0g/㎥という絶対湿度は気温が24度の時の相対湿度50%の水分量となっています。

一般的にはこの状態の湿度をもって理想的な湿度としているのだと思うんです。

そしてこの絶対湿度量が分かると窓の結露ポイントなどが分かるわけで

相対湿度が100%を超えると結露が発生しますので、例えば理想とされる11.0g/㎥に近い10.7g/㎥の場合は窓の表面温度が12度を下回ると結露が発生するということになります。

よって窓の結露対策などは一般的にハニカムシェードの下を開けると言いますが、その家の外気温・風当たり・陽当り・窓のある場所の局所的な絶対湿度によって全く条件が異なる訳です。

夜間の寝室などは部屋の広さからしても呼気だけでかなり湿度が上がってそうです。

他人の家の結露具合はそれらの条件によってかなりバラつくのであまり当てにならないと思います。

あくまで自分の家の窓ごとの条件を気にするべきです。

今回の記事の目的

絶対湿度を使って我が家でどのように湿度管理をしているかは別記事で書きたいと思いますが、現在我が家の状態を説明しますと入居一年目の冬で洗濯物は完全に室内干しした状態で室温は21~24度、相対湿度は50~60%の間を行き来している状態が多いです。

この状態だと絶対湿度は12~13.0g/㎥の事が多いです。

この状態はインフルエンザの流行がしにくいと言われる状態である意味理想ではありますが、最低気温がマイナスに近くなると高確率で結露を発生させる湿度環境になります。

私の理想としては絶対湿度は10.0g/㎥ぐらいが良いかなと思っていますので我が家の室温でいうと相対湿度でいうと40~50%ぐらいだと良いことになりますね。

私の住まいがある地域では冬季の最低気温から考えてどんなに頑張っても結露を完全に無くすることはできないと思っています。

問題なのは結露の心配がある夜間なので我が家では深夜電力を使って除湿機を稼働しています。除湿機は春秋のエアコンを稼働しない時の湿度管理に使おうと思っていたのですが、まさか入居して直ぐの冬に使うことになるとは思いませんでした。

このお陰でLDKからの殆どの窓で結露は予防できました。主寝室と日当たりの悪い洋室の窓だけはどうしようも無いんですけどね。

もしもここまで湿度管理を考えられるのならば入居一年目の冬は加湿器を買うのを思いとどまり、自宅の湿度がどのようになるのか確認してからでも遅くないと思います。

入居一年目からしっかり乾燥する家もありますが、我が家のように加湿が要らないレベルに乾燥しない家も多くあります。

これには上棟時に木材にどれだけ水分を含んでいたか?とか、家の間取りだったり、生活の仕方だったり、洗濯物の干し方だったり、様々な要因があると思います。

これらの要因だって私が勝手に理由に考えるだけで原因といえるのかさえ分かりません。

話が逸れました。今回この記事は間取り紹介が落ち着いたら書こうと思ったのですが、まさにピッタリの話題の記事を書いてくださった方がいらっしゃったので慌てて記事にした訳です。

http://ameblo.jp/auckland5go/entry-12231620296.html

ご存知の方も多いかと思いますがフエッピーさんの記事です。

フエッピーさんはブログ村などにも登録されていませんが、アメブロで記事を書かれた当初から記事を拝見しておりましてツイッターなどでお友達には紹介をさせて頂いておりました。

開始当初は私がブログなどで紹介をすると逆にご迷惑になるかな?と思い記事上では紹介していませんでした。

今回のフエッピーさんの記事を拝見してわたしもみはりん坊wが一番まともっぽかったよ!っと安心したと同時にこの記事を書くなら今しかない!って思ったんです。

私の温湿度計もまさにフエッピーさんが紹介されていたものを使わせて頂いております。

ご本人に連絡を取る術を持たないので失礼ながら勝手に紹介させて頂きました。

ご紹介させて頂くことに問題がありましたら私のコメントにでも連絡を頂ければすぐに記事を差し替えさせて頂きます。

お薦めの温湿度計はみはりん坊Wです

お値段と測定誤差から考えておすすめは「みはりん坊W」です。

一条ハウスを快適に過ごすには絶対湿度を計測できる温湿度計が必須だと思います。

みなさんも是非手に入れてみて、家の状態を感覚に頼らずに目に見える数字で把握されては如何でしょうか?

どーも、フエッピーです(・∀・)

いつも、いいね!ありがとうございます。

いえいえ、私の方こそ、皆さんと交流するとご迷惑になると思ってました。

私が他の方の記事にコメントを書くと記事が盛り上がらないようです。。

さて、今回の記事ですが、まさにその通り。自分の記事を読んでいるのかと思いました。

まぼこさんの湿度の考え方は一貫性がありますね。その感じ方、本物のニュータイプだと思います。

既に絶対湿度に覚醒されているまぼこさんなら私の記事を引用して頂いてもOK牧場:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。+゚

これで一条の平屋部門の全館冷房は安泰ですね。でも、梅雨のコントロールは難しいですぞ(;・`ω・´)

やはり、まぼこさんのお持ちの湿度計も湿度の順番ではこの順番なんですね。私と同じです。

CITIZEN THD501 < みはりん坊W < AND AD-5686

やっぱり、みはりん坊Wは良いですよね~。みはりん坊W持ってない方はもぐりではないでしょうかw

ではでは(*^ー^)ノ

フエッピーさん、コメント頂きましてありがとうございます!

フエッピーさんがアメブロを始められて、多分3月ぐらいからの読者です。我が家では打ち合わせをほぼ終えていて変更などが効かない時期であり、フエッピーさんの記事にもうちょっと早く出会えていたら良かったなと思ったりしました。

全館冷房に関する考え方の基本は分かっていたつもりですし同じような考えでしたので、我が家ではLDKを中心に夏の全館冷房に向けてエアコンの配置や空気の流れを考えて設計したつもりでした。平屋ですし部屋数も少ないので考えとしてはあまり難しいものではありませんでした。しかし容量の小さなエアコンを使うとか思いもしなかった案を拝見して悔しい思いです。今ならLDKのRAYエアコンと主寝室のエアコンを交換してLDKにもっと容量の小さなエアコンを取り付けたかったなと思います。

絶対湿度に関しても当初は早見表を作って貼っておこうかなと思っていたんですが、とても良い商品を紹介して頂きまして助かりました。一時期みはりん坊Wがどこも品切れになってたんですよね。また早めにゲットしなくちゃです。

梅雨時期のエアコン稼働に関してはとても不安です。再熱除湿に頼らないように上手くいけるといいのですが、私が変なことをしてるなと気づかれたら是非ともご指摘下さいね。今後共宜しくお願い致します。

こちらこそよろしくお願いいたします。

早速なんですが、記事のシチズンの温湿度によれば1日16.5リットル加湿されてるとF式結露計算シートから分かります。

四人家族の生活排湿は1日9リットルと言われてますから、なんか多いよう感じます。ロスガードのタグトから空気漏れてませんかね?他の方でもいましたよ。

https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nationalkankisen.com/catalog/2009/pdf/705.pdf&ved=0ahUKEwjD15uK_ZLRAhXFzLwKHcfcDjEQFgghMAM&usg=AFQjCNEXkT6pFYsCZRwFata0etpokdlI1g&sig2=rZUGpLGEO2AM3RWVqIGYcw

建築初年度ですが、もし上棟時に雨だったとしてもあまり影響しないとおもいます。

http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/15.htm

洗濯物の部屋干しの加湿も1リットル程度だとおもいます(感覚ですが)。

なんか計算が合わなくて不思議です。私の杞憂であればよいのですが、特別なライフスタイルをされてますか?

こんにちわ。F敷結露計算シートはまだ手を付けていないので頑張って勉強させていただきますw

ところで、添付資料を拝見しましたら我が家で関係の有りそうな点は以下のとおりでした。

・入浴→浴室換気扇は取り外しが出来ないという事で掃除が大変そうなのでほぼ稼働していません。なので入浴後は隣接したLDKの水分量も一時的に上がります。これは割りと大きいのかなと思います。

・洗濯物→子供が小さいことも有りタオルなどの消費も激しいので通常よりも物干しが多いかもしれません。

とはいえフエッピーさんが計算してくださった値には届きませんね。我が家は3人暮らしですし。レンジフード換気扇につきましても詳しくは書けないのですが標準設定外の物を採用しておりまして、IHに連動するだけでなく風量もセンサーで自動で動いてくれるので換気が足りないという事は無いと思います。ロスガードのダクトからの空気漏れに関してはダクトの連結部からは無いはずです。少なくともロスガード本体から確認できる繋ぎ目には無かったです。しかし以前に記事にしましたがロスガードの給気量を調節する羽の穴からは漏れています。これは許容範囲内でしょうか?何か詰め込んでテープでも貼ったほうがいいでしょうか?(;^ω^)

https://www.maboko.net/carpentry-43/#i-10

室内干しをした日に関しては寝る前の絶対湿度は概ね12~13.0g/㎥になっていますが、洗濯をしなかった日は11.0g/㎥台の事が多いのでやはり室内干しの割合は多そうです。その場合でもお風呂に入った後にLDKとサニタリーの境目に設置しているAD-5686の数値は一時的に1.0g/㎥程は増えている感じです。寝る前の12~13.0g/㎥というのはこの入浴を終えての状態ですね。

ちなみに除湿機(パナソニック F-YHMX120)をLDKで除湿中モードにて6時間タイマーにて稼働すると朝になってタンクに約1/3程度の水分が溜まっているのでおおよそ1リットルの除湿をしてくれるようです。除湿後は10.0前後まで絶対湿度は下がりますが、除湿後の本体内部乾燥を1時間程行うと若干ですが絶対湿度も戻って10.5g/㎥前後に落ち着く感じです。

話は戻りますが、我が家の間取りがLDKを中心として廊下が無くて寝室・サニタリー・玄関が隣接している作りになっています。主寝室には温湿度計の定位置がまだ確保できていないので計測できていないのですが、昼間は部屋干しで湿気を溜めて、寝る前には浴室から湿気が、それらLDKに溜まった湿気は夜間に除湿機で除湿できますが主寝室は締め切って湿度が上がっていると思うので、これが朝に扉を開け放つと全館空調の空気の流れからもLDKに流れてきてという風にLDKに湿気が溜まりやすい作りなのかな?とか考えてました。主寝室が2階にあったり、サニタリーが離れていたりする環境ではここまで過加湿という感じにはならないのかなと思ったあたり、記事中に書いた間取りや物干しなどの生活の仕方に起因する影響が大きいのかな?という事でした。

全ての事が何か計測したりして出した結論ではないので全くの素人の想像の域を出ないんですけどね。外気は間違いなく乾燥しています。ロスガードの調湿機能が無いので熱交換された乾燥した空気がもっと入り込んできても良いと思うんです。現状は室内で発生した湿気の方が多いからこのようになっているのかなと思っていたのですが。。。とりあえず冬なのに除湿機を稼働してむりやり湿度管理している現状です。

はい、また何かあればお願いいたします。

まぼこさんならお世辞抜きで一条工務店のモンスターマシーンを乗りこなせるとおもいますよ。私も早く乗りたい~

>ロスガードの給気量を調節する羽の穴からは漏れています。これは許容範囲内でしょうか?何か詰め込んでテープでも貼ったほうがいいでしょうか?(;^ω^)

はい、テープ等で隙間をふさいでください。現物を見てないので多分ですが漏気があるとで換気の圧力が掛からないと思います。

ではでは(^-^)/

ありがたきお言葉、ありがとうございます。

昨日妻と子が一足先に実家に帰ったのですが、一昨日から室内干しをせず昨日は昼から誰も居なくなった我が家。料理もせず人もいないわけで絶対湿度が9.5~10.5g/㎥まで落ち着いていました。ついでに室温も上がりませぬ。やはり生活する中で出る物が大きいようですね。

ロスガードのダクトの隙間は適当に埋めておこうと思います。

あー、書き漏れました。まずはロスガードの風量設定だけ確認して、二酸化炭素モニターは一万円はしますから、当面は除湿機で様子を見たほうが良いかも知れませんね。二酸化炭素モニターに興味があるのであれば止めませんけど(^ω^)

度々のお返事ありがとうございます。我が家は普段から家中の扉は開放されています。トイレでさえ寝る際は全開にしてあります。締め切るのは寝る際の寝室のみですね。しかし各部屋で絶対湿度を計測できたわけでは無いので、この際なのでみはりん坊を追加して定点観測してみようかな。その際は記事で紹介できると良いですね。

二酸化炭素濃度計は某掲示板でも話題になってたのですがさすがに素人が買ってみるにはハードルが高そうです。でもデータロガーは非常に興味がありますw入居1年目の過加湿はたまにブログで報告もありましたし、二年目からしっかり乾燥するという報告がほとんどのように思うので現状では除湿機でコントロールしながら様子を見てみようと思います。帰宅したらロスガードの羽の位置をチェックしなきゃですね。

除湿機は春になったら購入しようと思ってたんですが、引っ越してみても予想外に湿度が下がらないので慌てて購入しました。グッジョブと言って頂いて早急に購入した甲斐がありました。乾燥する冬に除湿機稼働するなんて正直抵抗がかなりあったんですよね。しかし一般的に見ると我が家の状態は過加湿とは言えない良い状態なんでしょうね。実際に旧宅に較べても湿度量は少ないはずなんですが、除湿機を稼働して湿度を下げた後でも妻に言わせると全く乾燥してる感じもないし快適だと感じるようです。想像よりも湿度を高くする必要はないと思ったのは窓の結露やカビの繁殖に対する考え方をフエッピーさんのブログで再認識させられてからでした。やはり一日を通して室温が一定に近い一条ハウスでは今までの生活の概念を変えないとダメなんでしょうね。また困ったことがありましたら相談に乗って下さい。フエッピーさんの記事も楽しみにしています。ありがとうございました。

うーん、特段変わった生活は無さそうですね。部屋干しの洗濯物が多めな事ぐらいでしょうか。我が家は部屋干しでお風呂やキッチンの換気扇はほぼ使ってませんがしっかり乾燥しますから、それぐらいで過加湿にはならないとは思うのです。

過加湿の可能性は2つだとおもいます。

1、新築による建材からの放湿+生活排湿が多い→来年に収まる。

2、換気量不足→ロスガードからの漏気か換気量の設定間違い。

2の場合は二酸化炭素濃度を測ると分かると思います。また、水蒸気は拡散しますから一旦家中のドアを全部開けて湿度を平均化して絶対湿度を測って見てください。そうすると間取りによる影響かわかりますね。

うーん、何が原因なんでしょうね。でも急場を除湿機で乗り切ったのはグッジョブですね(^o^)/

はじめまして^ ^

ありパパと申します。

まぼこさんのブログはいつも拝見させてもらってます。

私も一条工務店さんでお家を建てており、ブログもしているのですが、現在は中々更新する体力がなく、休憩中であります。ちなみにすでに引き渡しを終え、入居1ヶ月目です。

私も現在湿度のコントロールに悪戦苦闘しております。さらにはまぼこさんと同じように湿度計の精度がバラバラ過ぎて本当の湿度を見極めている最中でしたので、ついこの記事を拝見してコメントしてしまいましたw

さらにはフエッピーさんもコメントされておりましたのでw

私もフエッピーさんのブログをよく拝見します。

こんにちわ。ブログ見て頂きましてありがとうございます。ありぱぱさんのお宅もフエッピーさんの考えが色濃く反映された間取りになってましたよね。

温湿度件のバラ付きは記事のとおりなんですが、やはりみはりん坊さんが正解に近いようなのでこれを基準として考えれば良いのかな?とフエッピーさんとのお話で感じました。人の感覚は曖昧なもので出来るだけ目で見える形で家の状態を管理していたいなと思いますが、上手くいかずに難しいですね。