一戸建てを新築する際にお隣さんの境界線との距離というのは気になりますよね。

まして一戸建ての周りにはエアコンの室外機を始めとする沢山の物が置かれることになります。

このような生活に欠かせないを置きつつ「通路」として家の外構計画を組んだ場合。

お隣さんの境界線との距離が想定以上に狭いということはこれからの生活に直結する失敗になってしまうのかなと思います。

今回は一戸建てを新築する際に図面表記で考えていたよりも家の周りの通路が狭くなってしまった例を紹介したいなと思います。

この記事をご覧になって頂くと

- 一般的に図面から検討される距離感

- なぜ図面と実際の距離感が狂ってしまうのか?

- 設計時に気をつけたい点

- 外構計画の重要性

などが分かって頂き、家が建って引き渡し間近になってから気づく致命的な失敗を回避することが可能かなと思います。

タップで飛べるもくじ

図面から見る境界線との距離感

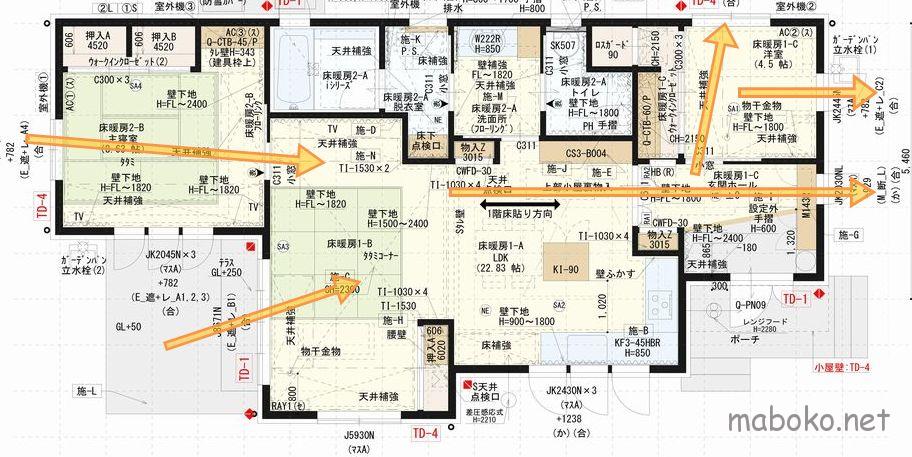

一戸建てを設計する際の計画図面。

こちらにはしっかりと境界線との距離が記載されていることと思います。

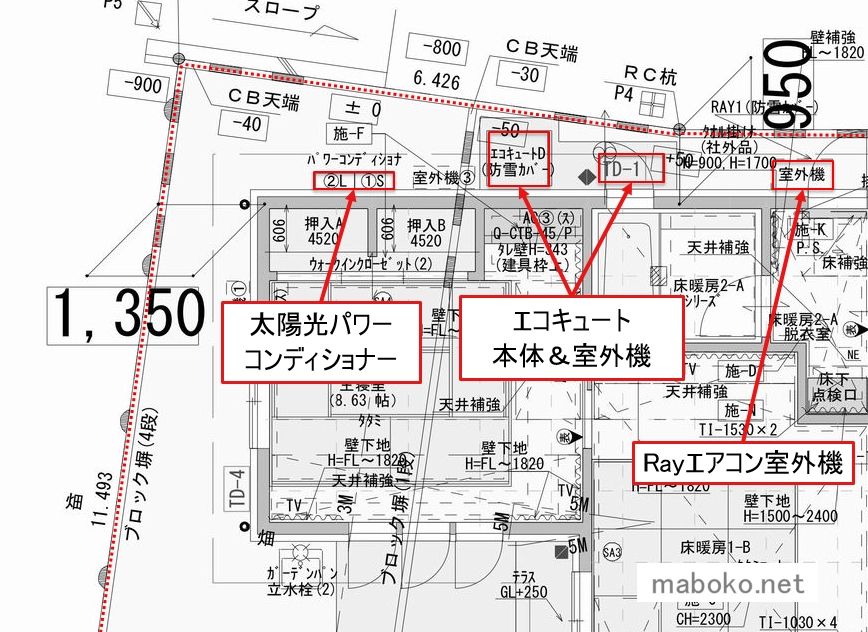

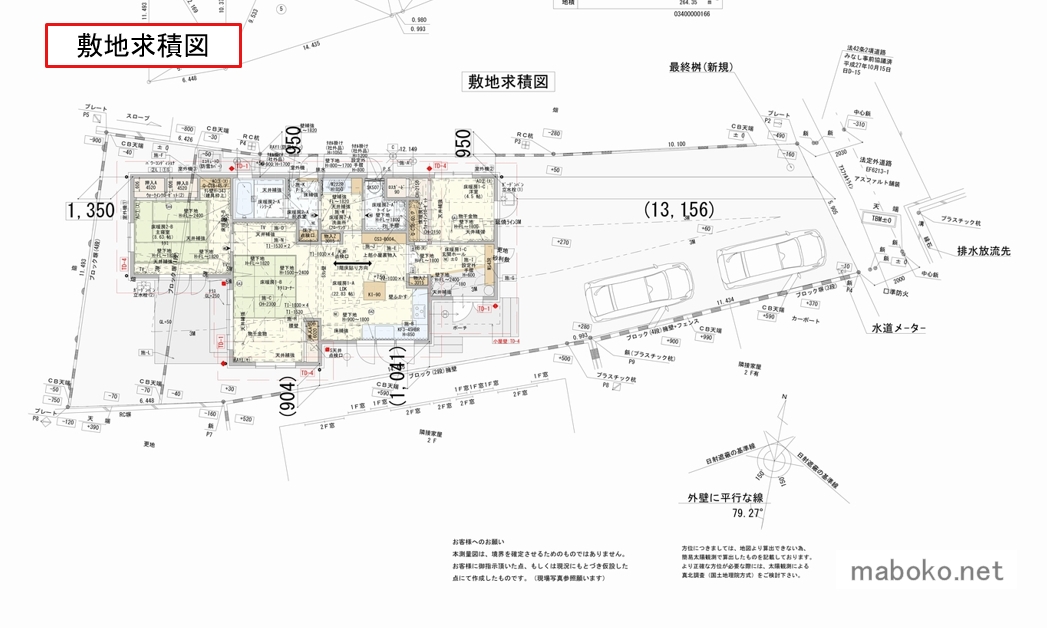

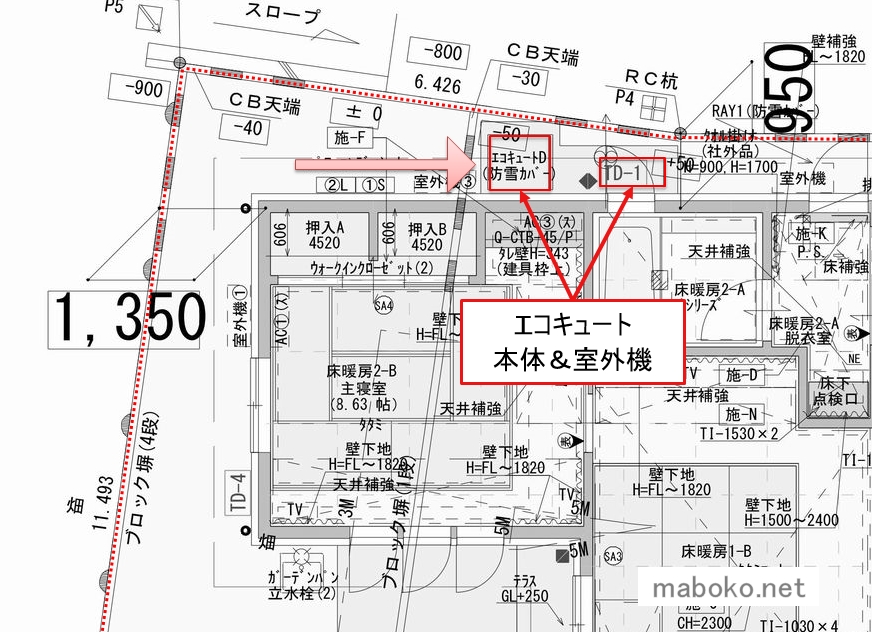

こちらは我が家の北側の図面になります。

我が家の敷地から図面上でいうと約1マス分の950ミリ(95cm)を開けてあります。

家と境界線の間に置かれる設備

家の周りには様々なものが計画されると思います。

- エコキュート本体・室外機

- エアコンの室外機

- 太陽光パワーコンディショナー

- 電力会社のメーター

- 勝手口の階段

太陽光・床暖房・勝手口などは間取り設計や採用により異なると思います。

しかしここまではほとんどの方の家に設置されるパターンが多いと思います。

そしてここまで挙げたものは一般的に図面に表記されるかと思います。

その他に家の周りに関わることですが

- 物置き

- 自転車置き場

- ゴミ箱置き場

なども挙げられますか。

こちらは外構案として計画される方も多いと思います。

境界線との距離は通路として使えると思っていた

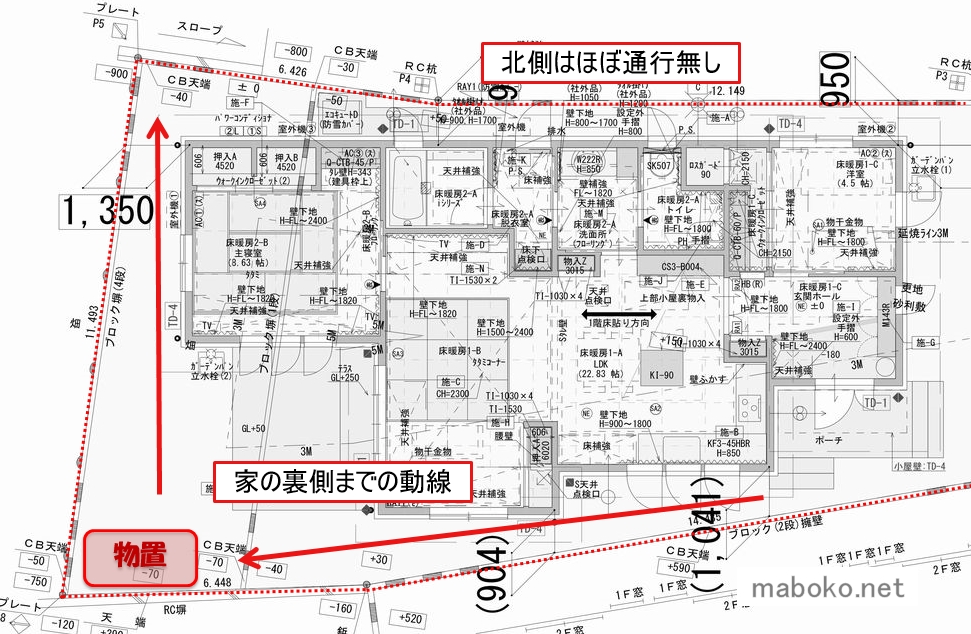

我が家の北側の通路スペースは図面で言うと約1マス分の約95cmを確保した形になっています。

この図面の右側には玄関や駐車場があります。

一方で家の奥側はどうなっているでしょうか?

こちらのエコキュートが配置された場所は間取り設計時から通り抜けが不可能だと思っていました。

物置きなどが配置されている家の南側の通路は通行頻度が高いと思っていました。

一方で家の北側はメンテナンスなどの際にしか通行しないと思っていました。

完成した北側の境界線との距離

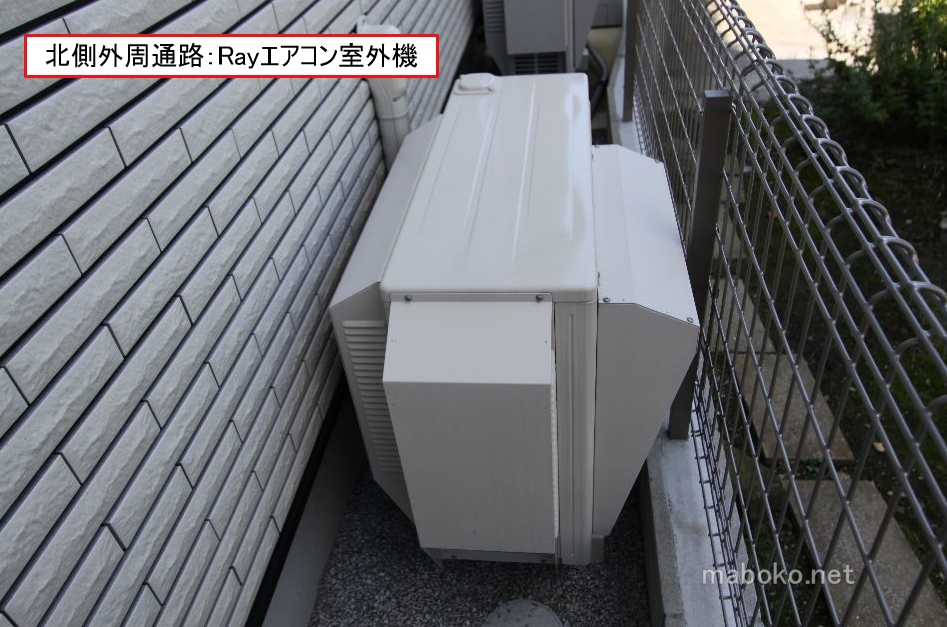

それでは実際に外構まで出来上がった我が家の北側はどのようになったでしょうか?

この出来上がりをみてどのように思われるでしょうか?

図面に記載のあった子供部屋のエアコン室外機はまだ設置していません。

しかし奥の方を見てみましょう。

なぜエアコン室外機が通路を塞いでしまったのか?

このエアコン室外機が通路を塞いでしまったのは私にとって全くの予想外でした。

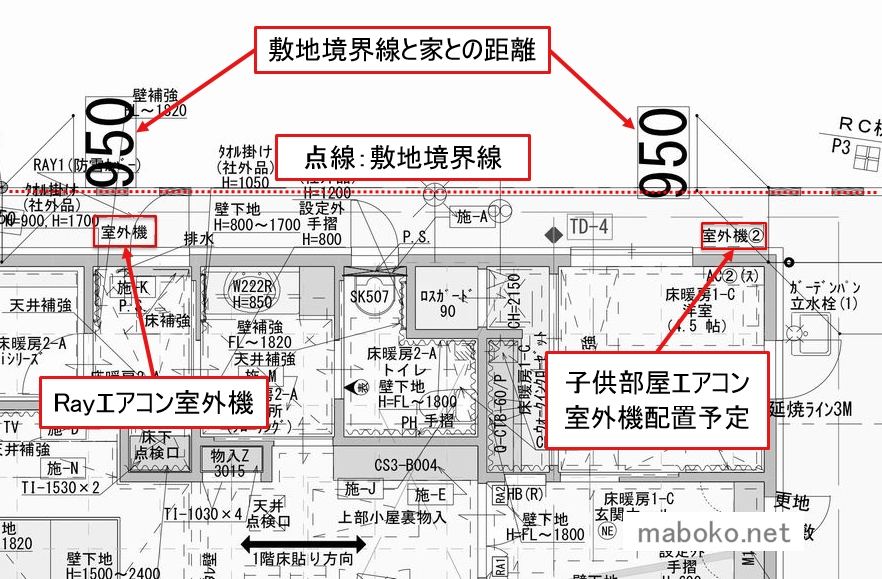

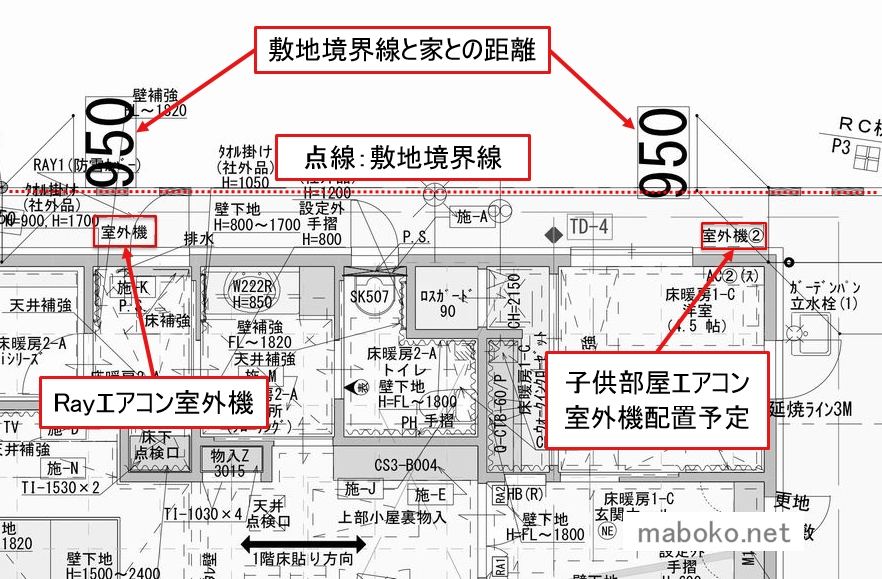

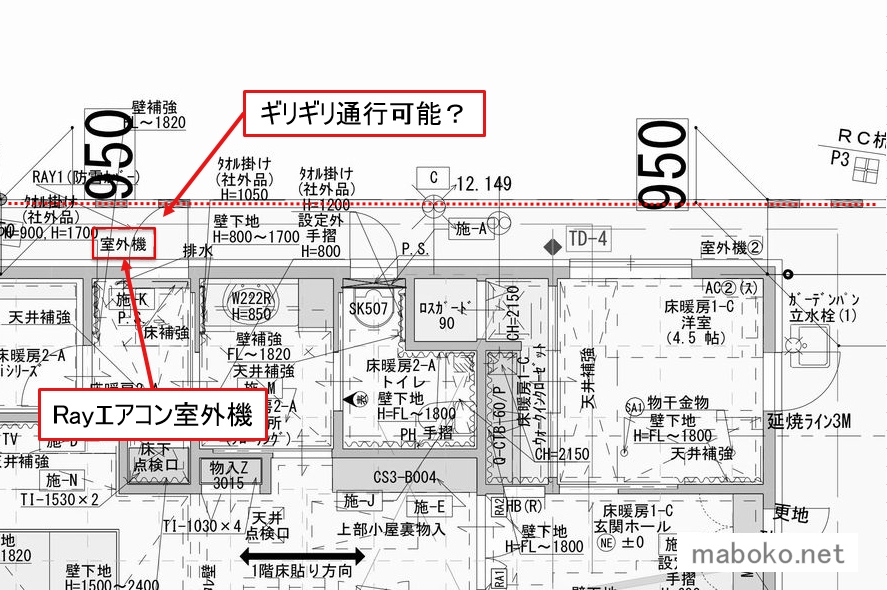

改めて図面を見てみましょう。

図面上で見る分にはギリギリ通路を移動出来るように見えます。

広くはないものの図面左側の奥にあるエコキュートの室外機方面まで行けるのかな?と思っていたのです。

しかし実際には通れなかった。

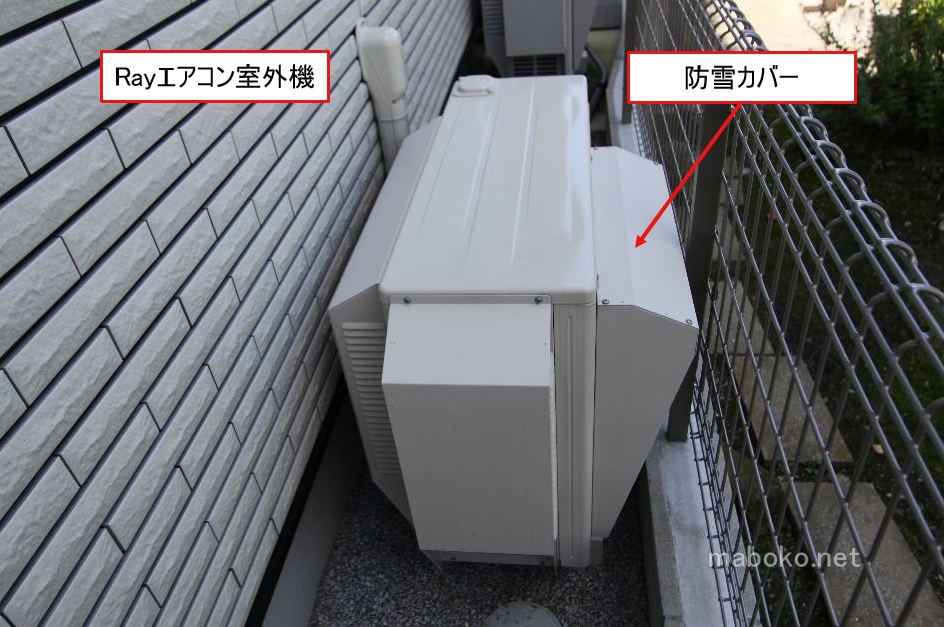

この失敗の原因はエアコンの室外機に設置される防雪カバーでした。

こちらの防雪カバーが想定外でした。

これにより外構により作ったブロック塀+フェンスギリギリになってしまい通路として通れるスペースは皆無になってしまいました。

しかし現在は積雪地域のみ標準化されておりその他の地域ではオプションになっているはずですのでご注意下さい。

設計時に気をつけたい境界線との距離

今回の事例で注意したい事は防雪カバーの有無ではなく、「土地の境界線と家との距離」です。

打ち合わせ時に渡される図面には数種類あると思います。

その中にこのような「敷地求積図」と呼ばれる物があるはずです。

多くの方は土地に対してどのような位置関係で家が建つか?しか見ていないのではないでしょうか?

こちらの図面に記載されている境界線との距離は地縄確認などの際にもチェックされる項目です。

施主はかならずこの地縄確認に立会い、敷地境界線からの距離を確認された上で杭を打ち書類にサインをするかと思います。

この地縄張りの際に家と敷地境界線との距離を初めて正確に認識すると思います。

しかし注意しなければならない点はこの距離が「グリッド心からの距離」であるということです。

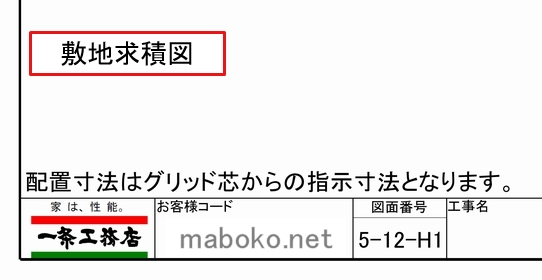

このように敷地求積図の図面の端っこにも注意書きとして書かれています。

それでは実際にどのぐらいの広さになるのでしょうか?

境界線との距離からどれだけ狭くなるのか?

それでは実際に出来上がった外構写真と図面との違いがどれだけあるのかを確認してみましょう。

こちらの基礎面から外構のブロックの内側までの距離は約60cmとなっています。

しかし問題はこれが基礎面からの距離であるという事です。

一条工務店のi-smartやi-cubeではハイドロテクトタイルと呼ばれる高機能タイルが採用される事が多いです。

このタイルを採用した場合はこのように基礎面から約10センチはスペースが削られます。

95cmあった境界線との距離が外構のブロック(約15cm)を含めないと65cm、ブロックを考えると50cmしか無くなってしまいます。

この限られたスペースにエアコンの室外機を配置するなどの計画をしてしまうと非常に困る事態になるんです。

間取り設計時には外構計画まで考えて

間取り設計が始まると家の中の間取りを考える事で頭がいっぱいになってしまいますよね。

なんて事を考えている方も多いのではないでしょうか?

しかし家の間取り設計と外構計画は密接な関係があります。

外構計画により家の周りの動線を考えてみると家の中の間取りにも影響が出てきかねません。

また物置きの配置計画などにおいても実際に家の周りにどれだけのサイズの物置を設置できるかにより収納計画も変わるでしょう。

その際に図面からどれだけのスペースがあると希望の計画が実現するのかを把握することが大事かなと思います。

- 敷地の周りにブロック塀やフェンスなどを設置するのか?

- 通過時に本当に余裕があるのか?

- エアコンの室外機の一般的なサイズは?

- 置きたい物置の奥行は?

- 立水栓は通路を塞いでない?

たったこれだけの計画だけでも考え方が変わってくると思います。

これまでは我が家のエアコンの室外機によって通路スペースが少なくなってしまった失敗例を紹介しました。

ここからはその他に気をつけたい物を紹介したいなと思います。

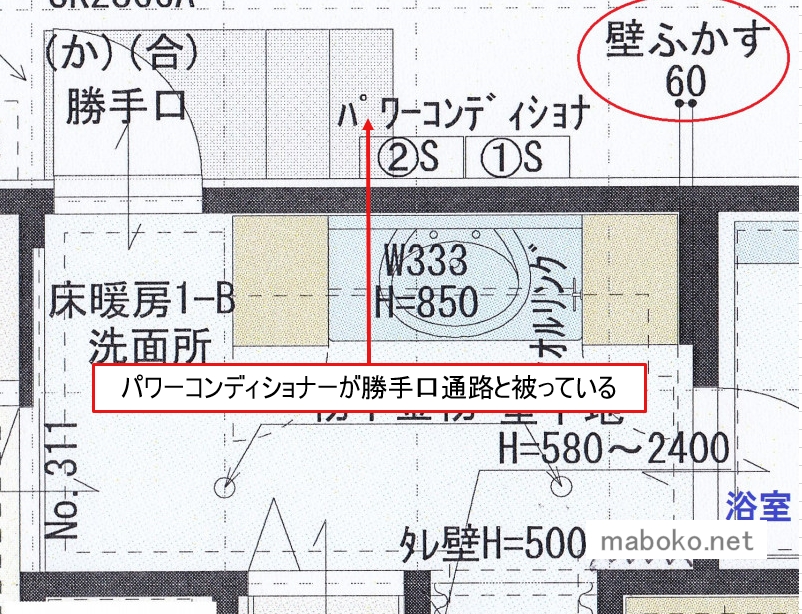

太陽光のパワーコンディショナーの厚さ

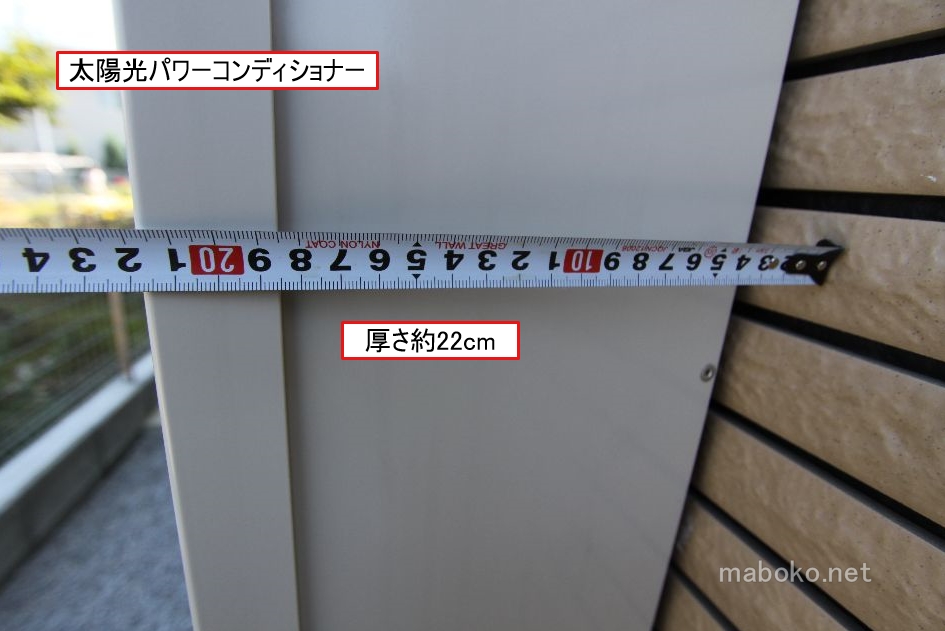

太陽光発電を採用される方はパワーコンディショナーが設置されるかと思います。

太陽光パネルの設置量が10kW未満の方は1個、10kW以上の方は2個以上が設置されるパワーコンディショナーですがこれも意外と厚みがあります。

こちらは一条工務店さんで設置される田淵電機さんのパワーコンディショナーです。

このように壁からの厚さで約22cmあります。

エアコンの室外機などと比べると薄いですし施主が作業する事も無いのであまり気にされない物かもしれません。

しかしこんな例もありますのでご注意下さい。

このように勝手口の階段にパワーコンディショナーが配置される例もあります。

勝手口付近の外構計画にもよりますが勝手口の階段のスペースがパワーコンディショナーの厚さによって結構狭まっていると思います。

通過には問題は無いかな?と思いますが地味に気になるかもしれない件ですね。

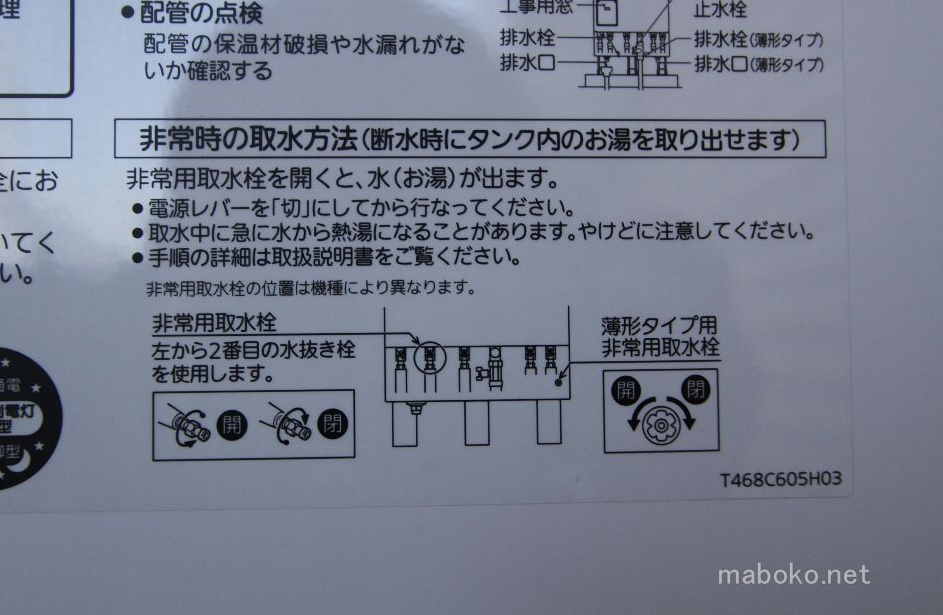

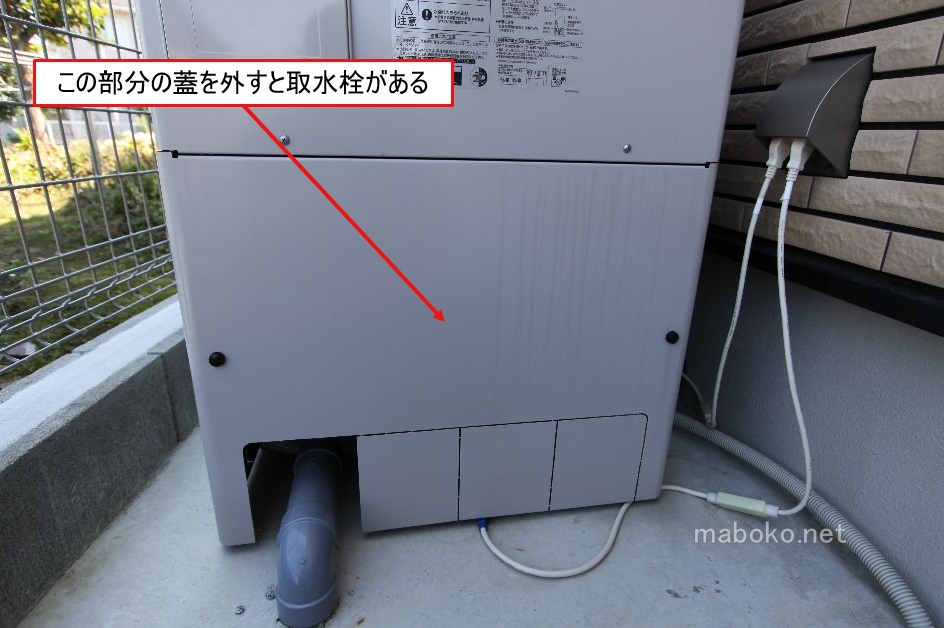

エコキュートの緊急時の取水口

エコキュートには緊急時に内部タンクに溜まっているお湯を取り出せる機能が有ることをご存知でしょうか?

こちらは三菱製のハイパワー型エコキュートの事例になります。

タンクにもこのように非常時の取水方法の記載があります。

緊急時に直ぐ分かるようにタンクに記載されているのは安心ですね。

エコキュートの壁に向かって右側と言いますか。

図面で見るとこの方向に取水口があります。

この取水口の向きはエコキュート室外機との関係で左右選べるのかもしれません。

その向きについては設計士さんと確認が必要なのかなと思います。

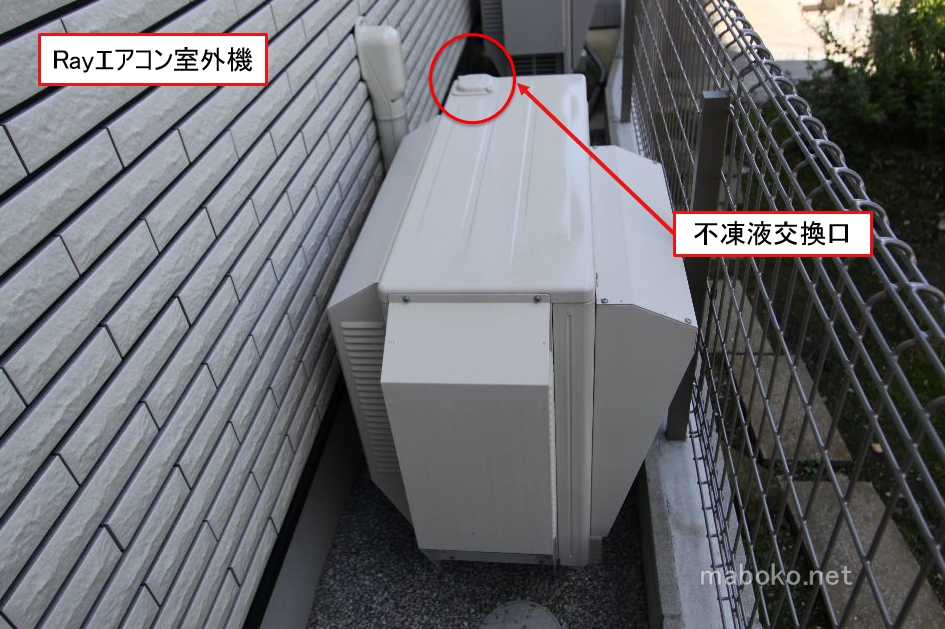

Rayエアコン室外機の循環液補充

一条工務店で建築される方のほとんどが採用されると思われる床暖房システムです。

こちらの床暖房システムは定期的に循環液の補充が必要になります。

関連 一条工務店:床暖房の不凍液や水道水の交換方法とメンテナンス費用は?

我が家では循環液として不凍液が使われていますが現在は水道水が採用される方もいらっしゃるようですね。

Rayエアコン室外機には不凍液の補充口がありますので、シーズンの初めにはチェック&補充が必要になります。

まとめ

というように、今回の図面よりもかなりスペースが狭くなってしまう事例は場合により致命的な失敗になりえる物だと思います。

エアコンの室外機などはご近所への騒音問題などの影響なども考えて配置案を検討される方も多いと思います。

しかしお隣さんの心配も大事ですが自分の暮らしの致命的な失敗にならないかをまずは考えることが必要かなと思います。

設計士さんは施主さんがどのような外構計画を練っているかまで把握しきれていない場合も多いと思います。

しかしそもそも施主さんが外構計画をもっていないとそのような計画を伝えることもできませんよね。

間取り設計時においては家の中だけに留まらず外構計画までもしっかりと念頭において欲しいなと思います。